- 편집자주

- 서민의 희로애락이 서려있는 연탄. 한때 ‘국민 연료’로 사랑받아온 연탄이 이제는 점점 역사의 뒤안길로 사라지고 있습니다.

연탄불에 익혀먹던 가래떡, 쫀디기, 달고나···

연탄재 위에 눈을 붙이고 굴려 만들던 눈사람···

새벽마다 연탄불을 가시던 어머니···

혹은 가슴 아팠던 연탄가스 중독까지···

이처럼 60~80년대의 추억과 애환이 떠오르실 텐데요. 연탄은 우리나라의 경제성장기, 서민들과 희로애락을 함께 해온 ‘국민 연료’라고 할 수 있습니다.

1920년대 일제강점기 때 일본으로부터 넘어온 연탄. 이후 1930년대 부산에서 본격적인 제조가 시작됐는데요. 1961년 정부가 연탄 규격을 처음으로 지정, ‘연탄’이라는 지금의 명칭으로 정착됐습니다.

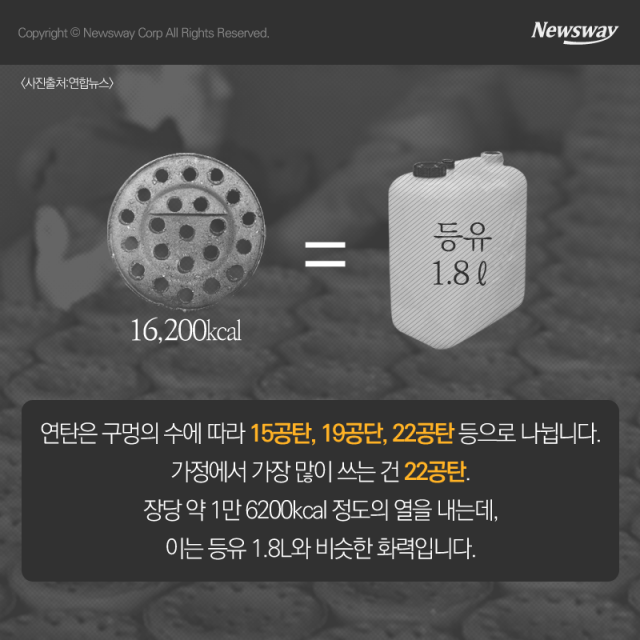

연탄은 구멍의 수에 따라 15공탄, 19공단, 22공탄 등으로 나뉩니다. 가정에서 가장 많이 쓰는 건 22공탄. 장당 약 1만 6200kcal 정도의 열을 내는데, 이는 등유 1.8L와 비슷한 화력입니다.

하루를 뜨뜻하게 보내려면 연탄 4장 가량이 필요합니다. 추운 새벽녘 부모님이 연탄집게를 들고 연탄을 가는 모습은 각 가정에서 흔히 볼 수 있는 풍경이었지요.

1980년대 후반까지만 해도 널리 쓰이던 연탄은 이후 기름보일러의 확산, 아파트 건설 붐, 도시가스 보급 등으로 점차 수요가 줄게 됐습니다. 지금은 에너지빈곤층 등 16만 8000가구만 난방연료로 사용 중이지요. 난방 외에는 ‘연탄구이’ 식당 등에서 쓰입니다.

이 연탄이 역사 속으로 완전히 사라질지도 모르겠습니다. 정부가 최근 대한석탄공사*에 대한 감산과 감원 등 단계적인 구조조정 추진 계획을 밝혔기 때문인데요. 연탄 수요 감소로 채산성이 악화되고 적자가 심각해 구조조정이 불가피하다는 것입니다.

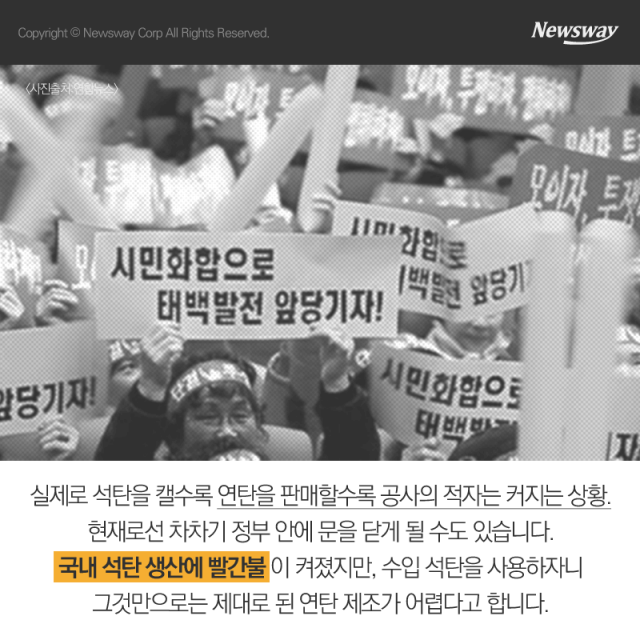

실제로 석탄을 캘수록 연탄을 판매할수록 공사의 적자는 커지는 상황. 현재로선 차차기 정부 안에 문을 닫게 될 수도 있습니다. 국내 석탄 생산에 빨간불이 켜졌지만, 수입 석탄을 사용하자니 그것만으로는 제대로 된 연탄 제조가 어렵다고 합니다.

하지만 연탄은 저소득층의 난방연료로서 여전히 자신만의 역할을 해내고 있습니다. 이에 실질적인 에너지빈곤층 대책이 먼저 마련돼야 한다는 목소리도 높지요.

서민의 희로애락이 서린 연탄, 앞으로는 박물관에서만 만나게 될지도 모르겠습니다.

이성인 기자 silee@

관련기사

뉴스웨이 이성인 기자

silee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글