현대차·대한항공·SKT·롯데 등 컨소시엄만 7곳'궁극의 미래모빌리티'···매년 20%대 성장 전망낮은 기술력·소음·비싼 이용료 등은 '해결과제'

24일 국토교통부에 따르면 국내외 46개 기업이 총 7개의 컨소시엄(통합실증 5개‧단일분야 실증 2개)을 구성해 한국형도심항공교통실증사업(K-UAM 그랜드챌린지)에 참여한다. 이 사업은 국토부가 2025년 국내 UAM 상용화를 목표로 기체 안전성을 검증하고 운용 개념과 기술 기준 등을 마련하기 위해 추진하는 민관 합동 대규모 실증사업이다.

지난 22일 국토부는 각각의 컨소시엄과 업무협약을 맺고 실증시기와 사용기체, 참여기업의 역할과 의무 등을 정했다. 컨소시엄과 기업들은 상용화 단계에 적용할 운영 시나리오에 따라 운항사, 교통관리사업자, 버티포트 운영자 간의 통합운용 안정성을 실증하고 도심 진입 범위를 결정하기 위한 소음 등도 측정할 예정이다.

국토부는 오는 8월부터 내년 12월까지 전남 고흥 국가종합비행성능시험장에서 1단계 실증사업을 추진하기로 했다. 1단계를 통과한 컨소시엄을 대상으로 실제 준도심·도심 환경에서 비행을 실증하는 2단계 사업도 예정돼 있다.

먼저 대한항공과 인천국제공항공사는 내년 1월 그랜드챌린지 참여 컨소시엄 중 첫 번째로 통합 운용성 실증을 수행할 예정이다. 대한항공은 현재 개발 중인 UAM용 운항통제시스템과 교통관리시스템을 실증해 UAM 생태계 발전에 기여할 방침이다.

운항통제시스템은 UAM 운항사의 안전운항을 위한 필수 시스템으로 꼽힌다. 중장기 자원(승무원, 항공기, 정비 등) 계획 수립, 비행계획 제출, 운항 상태 모니터링 및 우발상황 대응 등 UAM 운항을 위한 기능으로 구성된다.

교통관리시스템은 교통흐름 관리를 위한 기능으로 구성된다. 운항사가 제출한 비행계획의 검토 및 승인, 항공기의 충돌 방지, 안전한 운항을 위해 항공기 간 간격 유지 등에 필요한 시스템이다.

현대차는 KT, 현대건설과 컨소시엄을 구성하고 기체 및 운항, 교통관리, 버티포트에 대한 실증사업에 돌입한다. 현대차는 UAM과 육상 모빌리티를 연결하는 플랫폼을 구축하고 승객이 출발지에서부터 최종 목적지까지 다양한 모빌리티를 연결해 이동하는 과정을 실증할 계획이다. KT는 UAM 교통관리 시스템과 통신 인프라 개발을, 현대건설은 UAM 수직 이착륙장인 버티포트의 설계를 맡는다.

SK텔레콤은 한국공항공사, 한화시스템과 'K-UAM 드림팀'을 구성했다. 기체‧운항 분야는 SK텔레콤이, 버티포트는 한국공항공사가, 교통관리 분야는 한화시스템이 맡아 실증에 참여한다. SK텔레콤은 티맵모빌리티와 협력해 서비스형 모빌리티(MaaS) 플랫폼을 개발하고 UAM 운항 고도인 300~600m 상공에서 통신 품질도 시험하기로 했다.

LG유플러스도 카카오모빌리티, GS건설 등과 함께 'UAM 퓨처팀'을 만들었다. 롯데그룹도 롯데정보통신, 롯데건설, 롯데렌탈 등을 하나로 합친 롯데컨소시엄을 구성했다. 대우건설은 제주항공과 손잡고 버티포트 설계, 시공, 운영과 버티포트 내 구축될 교통관리 시스템 개발에 나선다. 대우건설은 7개 컨소시엄 가운데 유일한 건설업체다.

<span class="middle-title">UAM 시장 2040년 1.5조달러 전망···인천공항~여의도 20분 만에 주파

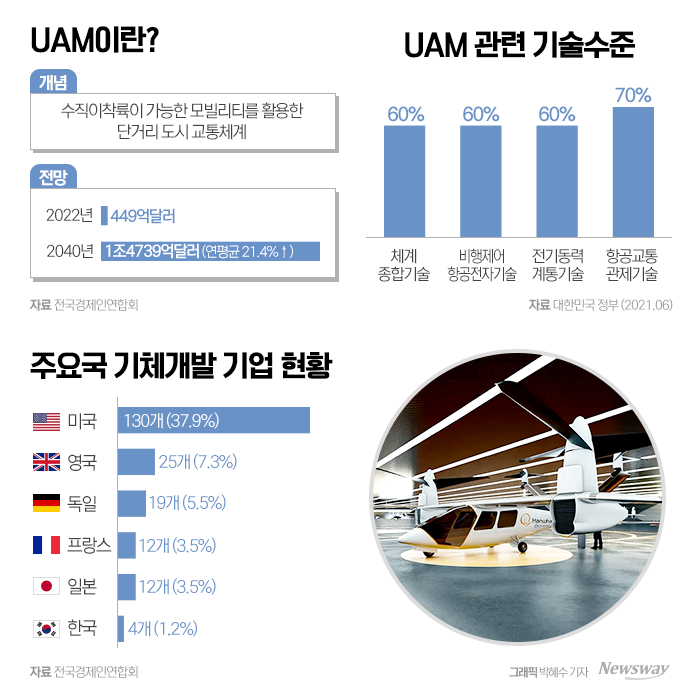

국내 주요기업들이 UAM 시장에 출사표를 던진 이유는 성장 잠재력이 매우 높아서다. 미국투자은행 모건스탠리에 따르면 지난해 449억달러 규모였던 글로벌 UAM 시장은 매년 20% 이상 증가해 2040년 1조4739억달러에 달할 것으로 예상된다.

UAM이란 수직이착륙이 가능한 단거리 도시 교통체계를 뜻한다. 궁극의 미래교통수단으로 평가받고 있는 UAM은 수직이착륙 공간만 있으면 운용할 수 있어 도심에서 교통난을 획기적으로 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 기존 항공기보다 낮은 고도로 운항되는 UAM은 도심의 중장거리(20~50km)를 20여 분만에 주파할 수 있다.

국토교통부의 K-UAM 로드맵에 따르면 수도권의 인구 집중도는 50%(2019년 기준)에 달하며, 연간 교통혼잡 비용(38조5000억원)의 82%가 대도시권에서 발생하는 것으로 조사됐다. 업계는 UAM이 상용화될 경우 서울에서만 연간 429억원에 달하는 비용이 절감될 것으로 내다보고 있다.

특히 현재 개발되고 있는 기체들은 대부분 전기동력으로 움직이기 때문에 탄소를 배출하지 않는다. 첨단소재, 배터리, 모터, 충돌회피, 자율비행 등 최첨단 미래기술이 집약돼 있는 것도 특징이다.

이미 미국과 독일, 중국의 주요 기업들은 UAM 시험비행에 성공해 상용화를 추진하고 있다. 미국의 조비 에비에이션은 지난 2020년 12월 미 공군으로부터 감항인증을 획득한 데 이어 업계 최초로 미 연방항공 상업 비행 허가(G-1)도 얻었다. 독일의 릴리움은 2025년 에어택시 서비스를 선보이겠다고 발표했고, 중국의 이항도 서울과 암스테르담 등에서 시험비행에 성공했다.

항공사와 완성차업체를 중심으로 UAM 기체를 개발하는 글로벌 기업도 급증하고 있다. 지난 2016년 UAM 전담 자회사를 설립한 우버는 올해 미국과 호주 등에서 UAM 서비스를 상용화한다는 계획을 세운 상태다.

<span class="middle-title">주요국 대비 뒤처진 항공기술···수요 확보 걸림돌도 '산적'

반면 우리나라의 UAM 산업은 아직 걸음마 수준이다. 기체 개발 능력은 물론이고 체계종합기술, 비행제어기술, 전기동력기술, 항공교통관제기술 등 주요 기술이 세계 최고수준 대비 거리가 있다는 평가가 지배적이다.

한국경제인연합회에 따르면 우리나라의 UAM 기체개발 기업은 지난해 4월 기준 4개사(현대차‧대한항공‧한화시스템‧한국항공우주연구원) 뿐이다. 130개에 달하는 미국을 비롯해 영국(25개), 독일(19개), 프랑스‧일본(12개) 등 주요국에 한참 못 미치는 규모다. 항공기술이 열악한 탓에 국산 기체(항공우주연구원 OPPAV)를 선택한 컨소시엄은 전체 7곳 중 2곳뿐이다.

UAM 기체개발에서 가장 큰 이슈는 안전성 확보와 소음문제 해결이다. 업계는 기체 비행소음을 기존 헬기의 20% 수준인 63dB까지 낮추는 것을 목표로 하고 있지만 상용화까지는 상당한 시일이 걸릴 전망이다. 미래도시에서는 300여대의 기체가 한꺼번에 날아다닐 것으로 전망되는 만큼 소음문제는 근본적으로 해결되기 쉽지 않을 것이란 우려가 나온다.

상용화 이후 수요가 얼마나 확보될 수 있을지도 미지수다. 우리나라는 국토면적이 좁은데다 안보여건으로 인해 수도권에서 비행이 가능한 지역도 제한적이다. 실증사업을 무사히 마친다고 해도 '규모의 경제'를 실현하기엔 쉽지 않다는 얘기다. 소형 기체 특성상 안전에 대한 불안감이 높게 형성돼 있다는 것도 대중화를 가로막는 걸림돌이다.

특히 UAM은 상용화 초기 이용요금 논란을 피할 수 없을 것으로 예상된다. 업계는 주요구간인 인천공항~여의도(40km)를 비행 시 이용요금이 130달러(약 16만8000원)에 달할 것으로 보고 있다. 자율비행이 실현되는 2035년 이후에나 25달러(약 3만2000원) 수준으로 내려갈 것으로 예상되는 만큼 약 10여 년간 수요 확보에 어려움을 겪을 가능성이 높다.

신속한 상용화를 위해서는 첨단기술 기반의 교통관리체계 구축도 요구된다. 기존의 교통관리인력중심 관제시스템으로는 복잡한 운용환경을 관리하기 어려워 첨단 무인기반 교통관리체계가 필수적이다. 이·착륙과 탑승, 환승, 충전, 정비 등을 위한 버티포트에 대한 구체적인 가이드라인도 필수적이다.

업계 관계자는 "UAM 산업은 성장 가능성이 매우 높지만 국내의 기술 경쟁력이 낮아 정부의 투자 지원이 중요하다"며 "업계의 적극적인 기술개발은 물론이고 수도권 비행제한 완화, 데이터 공유제한 완화 등 상용화 기반이 신속히 마련돼야 할 것"이라고 말했다.

관련기사

뉴스웨이 박경보 기자

pkb@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글