SNE리서치, 17일 KABC 2025 컨퍼런스 개최올해 글로벌 전기차용 배터리 1000GWh 돌파 전망중국 기업, LFP, NCM 동시에 공략 중···韓 안방 위협

이에 국내 기업들은 LFP 양산이나 대체 기술 개발에 속도를 내고 있지만 전문가들 사이에서는 "위기는 LFP에만 있지 않다"는 지적이 나온다. 중국 업체들이 비(非)중국 시장에서 오히려 NCM 공급을 더 확대하고 있어 국내 배터리셀 기업의 마지막 보루마저 위협받을 수 있다는 우려다.

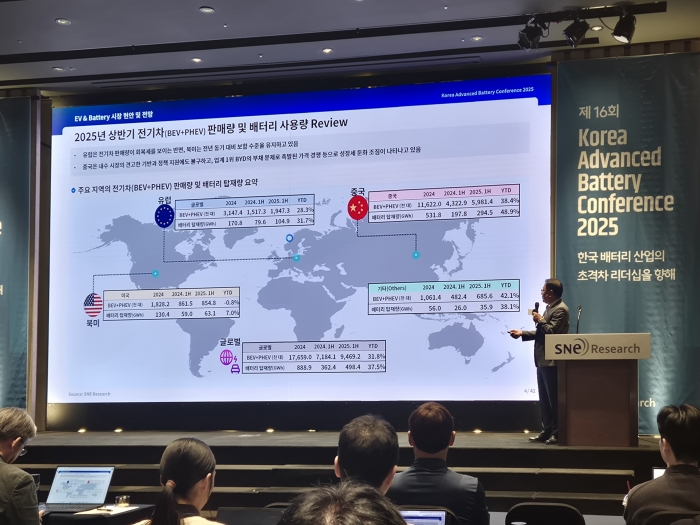

17일 서울 한국과학기술회관에서 열린 KABC 2025 컨퍼런스에서 김광주 SNE리서치 대표는 "고용량 배터리 채택 비중이 늘어나면서 전기차가 성장할수록 배터리 수요는 더 빠른 속도로 증가하고 있다"며 "올해 전기차 배터리 탑재량이 1000GWh를 넘어설 것"이라고 전망했다.

실제 전기차용 배터리 탑재량은 2021년 302.7GWh, 2022년 508GWh, 2023년 702GWh, 2024년 888.9GWh로 매년 25% 이상 성장세를 이어가고 있다. 일각에서는 '전기차 캐즘'을 사실상 벗어났다는 평가도 나온다.

그러나 한국 기업들은 이 성장세를 따라가지 못하고 있는 것이 과제다. 올해 상반기 글로벌 배터리 시장이 37% 확대되는 동안 삼성SDI는 8% 역성장했고 LG에너지솔루션도 4.4% 증가에 그쳤다.

중국 기업들의 압도적 성장세가 직접적인 원인이다. 올해 상반기 글로벌 시장에서 중국 배터리 업체들의 점유율은 77.8%에 달했으며 한국은 16.6%에 머물렀다. 2020년과 비교하면 중국은 42.2%에서 두 배 가까이 점유율을 확대했지만 한국은 절반 수준으로 축소됐다.

김광주 대표는 "양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 2차전지 4대 핵심 소재를 중국이 80% 이상 장악하고 있는 점이 근본적 원인"이라며 "한국은 양극재에서만 12%를 차지하고 나머지는 한 자릿수에 머무른다"고 지적했다.

여기에 중국의 저가 공세도 부담이다. 대표적으로 LFP 배터리는 kWh당 원재료비가 40달러로 NCM811(73달러) 대비 55% 저렴하다. 가격 경쟁력을 앞세운 글로벌 완성차 업체들의 채택이 늘고 있으며 한국 기업들도 대응 차원에서 LFP 양산을 준비하고 있다.

삼성SDI는 2026년 양산을 목표로 LFP 배터리를 개발 중이다. 기존 젤리롤 방식 대신 전극을 겹겹이 쌓는 스태킹(Stacking) 공법을 적용해 LFP의 약점으로 꼽히는 낮은 에너지 밀도를 보완하고 있다. 김종찬 삼성SDI 상품기획팀 그룹장은 "젤리롤 방식은 전극을 돌돌 말아 넣는 구조라 접히는 부분에서 두께 제약이 불가피하다"며 "반면 스태킹 공법은 전극을 기판처럼 차곡차곡 쌓아 활물질을 더 많이 담을 수 있어 에너지 밀도를 높이고 동시에 가격 경쟁력까지 확보할 수 있다"고 강조했다.

LG에너지솔루션은 LFP와 함께 'LMR' 배터리 양산을 준비 중이다. 제너럴모터스와 공동 개발해 2027년 시범 양산, 2028년 전기트럭과 SUV 탑재를 목표로 하고 있다.

박병천 LG에너지솔루션 담당은 "중국에서 대두되고 있는 LFP 전지의 케미스트리 의존도를 얼마나 벗어날 수 있을지가 핵심 과제"라며 "결국 그동안 우리가 키워온 NCM 산업과 국내 관련 회사들과의 협력을 극대화하고 NCM에서 가장 잘하는 기술을 기반으로 차세대 대안으로 개발한 것이 LMR"이라고 설명했다.

LMR 배터리는 저렴한 망간 비중을 60%까지 높이고 니켈과 코발트 사용을 줄인 것이 특징이다. 이를 통해 기존 양극재보다 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 동시에 확보할 수 있으며 개발 완성도에 따라 보급형부터 고급형까지 다양한 영역에 적용할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

다만 LFP 양산만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 신영준 가천대 석좌교수는 "중국의 공세는 LFP에 국한되지 않고 NCM까지 포함된다"며 "중국 외 글로벌 시장에서 CATL이 공급한 제품 가운데 LFP 비중은 올해 상반기 10%(6.2GWh)에 불과했고 NCM은 55.9GWh에 달했다"고 설명했다. 이어 "국내 기업들의 성장률이 낮아진 것은 LFP 때문이 아니라 오히려 NCM에서도 충분한 성과를 내지 못했기 때문"이라고 지적했다.

실제 수치도 이를 뒷받침한다. 2022년 중국을 제외한 시장에서 NCM 배터리는 526만대에 탑재된 반면 LFP는 48만대에 그쳤다. 2027년 전망에서도 NCM은 841만대 LFP는 223만대로 격차가 유지될 것으로 보인다.

신 교수는 "최근 CATL이 에너지 밀도가 낮은 LFP의 한계를 극복한 '비전센싱'을 공개하는 등 중국이 다양한 기술 개선을 시도하고 있지만 근본적인 한계는 여전하다"며 "NCM을 능가하기는 어려운 만큼 이 영역은 여전히 한국 기업들에게 기회로 남아 있다"고 강조했다.

뉴스웨이 고지혜 기자

kohjihye@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글