높은 상속세율이 한미그룹 경영권 분쟁 불씨락앤락, 까사미아 등 경영권 매각 사례 속출"OECD 평균인 26.5% 수준으로 세율 낮춰야"

재계에서 바라보는 것처럼 한미그룹 오너가의 다툼은 천문학적 상속세에서 비롯됐다. 2020년 타계한 고(故) 임성기 한미약품 창업주가 배우자 송영숙 회장과 임종윤·주현·종훈 삼남매에게 남긴 1조원대 주식 그리고 여기에 붙은 5400억원(송 회장 2000억원, 세 자녀 약 1000억원)의 세금이 그 출발점이다.

지금까지 공개된 내용을 종합하면 송 회장 측이 처음부터 경영을 포기하려던 것은 아니었다. 당초 은행·증권사로부터 주식담보 대출을 받아 상속세 일부를 냈으나, 고금리 기조를 타고 급격히 불어난 이자가 부담으로 돌아왔고 끝내 지분 매각을 추진하기에 이르렀다. 그러나 임종윤·종훈 형제가 반발하면서 이들의 관계가 틀어지기 시작했고 세간을 떠들썩하게 만든 분쟁으로 비화했다.

즉, 상속세 재원 마련을 둘러싼 고민이 한미·OCI의 통합 시도와 가족싸움의 단초가 됐다는 얘기다. 임주현 한미사이언스 부회장도 최근 기자간담회에서 관련 질의에 "부인하지 않는다"고 답했다.

사실 상속세 부담은 한미 만의 이슈가 아니다. 창업주 또는 선대 회장의 별세로 세대교체기를 맞은 모든 기업이 떠안은 공통의 숙제다. 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장 등 삼성 총수 일가도 최근 상속세 납부를 위해 계열사 주식 약 2조8000억원어치를 처분해 화제가 됐다.

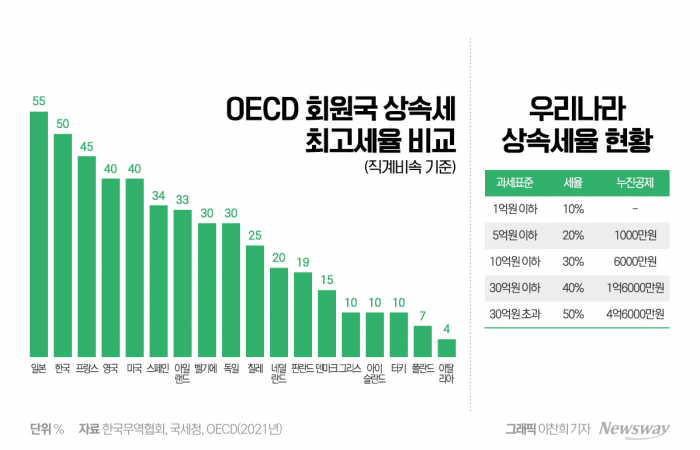

이렇듯 우리나라의 상속세는 세계 최고 수준이라고 해도 과언이 아니다. 직계비속에 대한 상속세 최고 명목세율(50%)로 따지면 OECD(경제협력개발기구) 국가(18개국 평균 26.5%) 중 일본(55%)보다 뒤에 있지만, 일부 중견기업과 대기업의 경우 지분 상속 시 최대주주 할증 평가제가 적용돼 최고세율이 60%까지 상승하는 탓이다.

하지만 이는 부작용으로 이어지고 있다. 한미처럼 상속세 부담을 이기지 못하고 기업을 매각하려는 사례가 다수 발생하는 것은 물론 오너가의 지분 매각도 빈번하게 이뤄지면서 적대적 인수합병(M&A) 위험에 노출되는 기업도 증가하는 모양새다.

이미 매각된 기업도 적지 않다. 락앤락, 까사미아 등이 대표적이다. 락앤락의 경우 1978년 김준일 전 회장이 창업했으나 같은 이유로 매각을 결정함에 따라 2017년 사모펀드 어피니티 에쿼티파트너스로 최대 주주가 변경됐다.

한미 오너가 분쟁 과정에 등장한 OCI의 사정도 크게 다르지 않다. 이수영 전 회장 별세 후 2000억원의 상속세가 부과되자 이우현 회장 일가 역시 주식을 팔아 이를 충당했고, 그 여파에 한 때 29% 수준이던 특수관계인 지분율이 22%까지 떨어지면서 내부적으로 우려가 컸던 것으로 전해진다.

이러다보니 재계에선 기업의 영속성과 지속 가능한 발전을 위해 상속세 관련 규제를 대대적으로 정비해야 한다는 여론이 형성되고 있다. '직계가족의 사망으로 부가 불가피하게 이전되는' 상속의 본질에 주목하고 소득세와의 이중과세 성격 등을 고려해 세율을 조정해야 한다는 주장이다.

한국무역협회는 최근 보고서에서 "국내에서 기업이 높은 상속세 부담으로 인해 상속·증여보다 매각을 결정하는 사례가 다수 발생하고 있다"면서 "상속인이 기업가정신을 발휘해 기업을 성장시키기보다 매각 후 부동산 등 비생산적 자산을 확보하려는 욕구를 증대시키는 결과로 이어지고 있다"고 분석했다.

그러면서 "현재 50%인 상속세 최고 명목세율을 OECD 회원국 중 상속세를 부과하는 국가의 평균치인 26.5% 정도로 낮출 필요가 있다"고 제언했다.

관련기사

뉴스웨이 차재서 기자

sia0413@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글