바이오 기술수출, 전년 동기比 235% 급증GSK·에이비엘바이오 빅딜 영향주요 기업 기술반환, 전략적 선택 중요성 부각

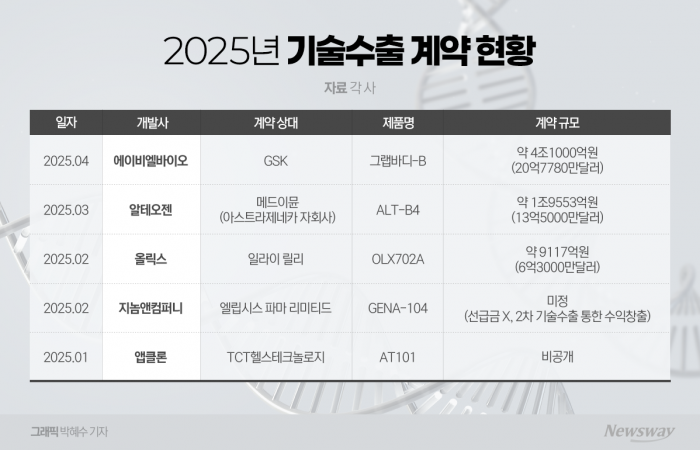

10일 관련 업계에 따르면, 올해 1월부터 4월 10일까지 국내 제약바이오 기업이 체결한 기술수출 계약 규모는 7조원대에 이른다. 이는 지난해 같은 기간(한화 2조754억원) 대비 235.7% 증가한 수치다. 체결 건수는 5건으로 작년과 동일했지만, 계약 규모는 3배 이상 늘었다.

에이비엘바이오가 4조원대 '빅딜'을 체결한 영향이다. 에이비엘바이오는 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 '그랩바디-B'를 약 4조1000억원(21억4010만 파운드) 규모로 영국 제약사 글락소스미스클라인(GSK)에 기술이전하는 계약을 지난 7일 체결했다. 계약금과 단기 마일스톤만 약 1480억원에 이른다.

올해 들어 이날까지 기술수출에 성공한 제약바이오 기업은 올릭스·지놈앤컴퍼니·앱클론·알테오젠·에이비엘바이오 등 총 5곳이다. 앱클론의 비공개 계약과 지놈앤컴퍼니의 규모 미정 계약을 빼고 공개된 계약 규모만 6조9670억여원에 달한다. ▲올릭스(일라이 릴리와 9117억여원) ▲알테오젠(아스트라제네카와 1조9553억여원) 등이 잇따라 기술수출에 성공했다.

반면 지난해 같은 기간 총 계약 규모는 2조754억원(비공개 계약 1건)으로, 아리바이오의 'AR1001'이 중국 기업과 1조200억여원 규모 계약을 맺은 것을 제외하면 조단위 계약은 없었다.

빅딜 통한 기술력 입증

올해 국내 바이오 기업이 체결한 대형 계약은 대부분 자체 '플랫폼 기술'을 기반으로 한 것이라 후속 계약 가능성이 크다는 점에서 시장의 주목을 받고 있다. 시장에서는 국내 바이오텍이 빅파마의 선택을 받으며 기술력에 대한 의구심을 떨쳐냈다고 본다.

올릭스는 지난 2월 미국 일라이릴리와 6억3000만 달러(한화 약 9100억원) 규모의 계약을 체결했다. 계약 대상은 호주 임상 1상을 진행 중이던 대사이상 지방간염(MASH) 신약 후보물질 'OLX702A'(ORX75016)다.

권해순 유진투자증권 연구원은 "올릭스는 RNA 간섭(RNA interference: RNAi) 플랫폼 기술 기반의 신약 개발 기업으로 국내 RNA 치료제 개발 분야에서 가장 앞서 있는 바이오텍"이라면서 "이번 기술이전 계약으로 올릭스의 연구개발 파이프라인의 가치가 확인됐으며, 기술이전 계약 규모가 기업가치(2월 7일 기준, 3793억원)를 상회하고, 빅파마에게 기술 이전한 바이오텍으로 주목 받으면서 단기적으로 주가 상승이 예상된다"고 했다.

알테오젠과 에이비엘바이오는 자체 기술 플랫폼 권리를 넘기는 기술이전에 성공했다.

알테오젠은 지난 15일 아스트라제네카의 자회사 메드이뮨과 알테오젠의 ALT-B4를 적용한 아스트라제네카 항암 치료제의 피하주사 개발을 위한 독점적 라이선스 계약을 체결했다.

계약에 따라 항암제 주사제 개발에 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기간 인간 히알루로니다제(ALT-B4) 기술이 적용될 예정이다. 계약금과 마일스톤을 포함해 총 13억5000만달러(한화 약 1조9553억원) 규모로, 영국에서는 계약금 364억원에 임상·품목허가·상업화 등 달성 시 마일스톤(단계별 기술료) 1조547억원, 상업화 시 판매 로열티를 받기로 계약했다. 미국의 경우 계약금 291억원, 마일스톤 8438억원, 판매 로열티 계약을 맺었다.

엄민용 신한투자증권 연구원은 "머크 키트루다SC 매출액 대비 계약 규모 및 계약금은 역대 최대 수준으로, 아스트라제네카와 기존 계약사들 대비 좋은 조건으로 기술수출 했다고 밝혔다"라면서 "이번 딜로 특허 분쟁 리스크는 완전 해소됐다고 판단한다"고 말했다.

GSK와 4조원대 기술수출 계약을 맺은 에이비엘바이오는 이번 계약을 통해 BBB 셔틀 플랫폼 분야에서 경쟁력을 입증했다.

허혜민 키움증권 연구원은 "이번 GSK와 대규모 플랫폼 계약은 항체 뿐만 아니라 ASO, siRNA를 적용할 수 있으며, 경쟁사인 디날리에 앞서 다국적사와 먼저 빅딜을 체결했다는 점에서 의미가 크다"면서 "또 알츠하이머 치료제의 타겟인 a-beta/Tau에 대해 에피톱 별로 향후 독점 계약이 가능해 추가 기술 이전 계약도 기대된다"고 분석했다.

기술반환·계약해지, 시장성 문제

한편 올해 들어 기술반환 사례도 적지 않다. 유한양행, 대웅제약, 티움바이오, 노벨티노빌리티 등 국내 주요 제약바이오사가 잇달아 파트너사에 기술반환 통보를 받았다. 이외에 한올바이오파마는 중국 파트너사에 기술수출 계약 해지를 통보했다. 올해 1분기 발생한 기술반환, 계약해지는 총 5건이다.

유한양행은 2019년 독일 베링거인겔하임에 기술수출한 대사이상 지방간염(MASH) 치료제 후보물질 'YH25724'를 반환받았다. 반환 사유는 약물 자체의 문제라기보다는 베링거인겔하임이 다른 파이프라인 개발에 집중하기 위한 전략적 선택으로 알려졌다.

유한양행 관계자는 "기술수출로 수취받은 계약금과 마일스톤 기술료는 반환의무가 없어 재무적 손실은 없다"면서 "유한양행은 환자의 미충족 의료수요에 대한 가능성 및 임상시험에서의 긍정적인 안전성 결과에 근거해 동 물질의 개발을 계속하는 것을 고려하고 있다"고 말했다.

대웅제약 역시 2023년 중국 CS파마슈티컬스에 기술이전한 섬유증 치료제 '베르시포로신'을 반환받았다. 이 역시 후보물질의 유효성이나 안전성 문제가 아닌, 중국 파트너사의 연구개발(R&D) 전략 변경 때문으로 파악된다.

대웅제약 측은 베르시포로신은 중화권 외에는 문제가 없다는 입장이다. 실제로 베르시포로신은 현재 미국 식품의약국(FDA)에 희귀의약품·신속심사 제도 개발 품목으로 지정받아 미국 임상 2상을 진행하고 있다. 국내에서도 임상 2상이 진행 중이다.

한올바이오파마는 중국 하버바이오메드에 자사의 자가면역질환 치료제 'HL161 (바토클리맙)'의 라이선스 계약 해지를 통보했다. 이에 따라 국제상업회의소(ICC)를 통한 중재가 개시됐다.

회사에 따르면 하버바이오메드는 중증 근무력증에 대해서만 임상 3상을 완료하고 품목허가를 진행하고 있을 뿐, 갑상선안병증, 시신경척수염, 면역성혈소판감소증 등 다른 주요 목표 적응증에 대해서는 임상 2상 이후 후속 임상시험을 진행하지 못하고 있다. 한올은 이러한 개발 지연이 바토클리맙의 중화권 시장경쟁력 및 상업적 성공에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 계약 상 하버바이오메드가 하기로 한 "상업적으로 합리적인 노력(Commercially reasonable effort)" 의무를 다하지 않은 것으로 판단했다.

한올 관계자는 "중재과정에서 합의를 모색하고자 하지만 합의가 이루어지지 않을 경우 중재 판정을 통해 바토클리맙의 사업권을 회수하고, 새로운 파트너와 함께 중화권 개발과 상업화를 가속할 것"이라며 "이번 중재와 무관하게 중증근무력증에 대한 중국에서의 신약허가 심사는 예정대로 진행될 것이며, 미국과 일본에서 진행되고 있는 바토클리맙과 HL161ANS의 임상연구도 본 건과 상관없이 진행될 것"이라고 했다.

각 사의 해명에도 불구하고 시장에서는 기술반환을 악재로 받아들였다. 기술반환이 공시된 당일 유한양행과 대웅제약 주가는 전 거래일 대비 각각 4.73%, 2.51% 떨어졌다. 한올바이오파마는 바토클리맙 글로벌 임상 3상 성공에도 주가가 16.24% 급락하며 임상 결과 발표 당일 코스피 시장 하락률 1위를 기록했다.

이는 신약 후보물질이 임상에서 좋은 성과를 내더라도, 결국 최종 상용화 시 수익을 낼 수 있을지가 더 중요하기 때문이라는 분석이다. 국내 제약바이오 기업도 신약의 시장성을 꼼꼼히 따진 뒤 전략적 연구개발에 나서야 한다는 지적이 나오는 이유다.

한올바이오파마의 파트너사 이뮤노반트가 바토클리맙에 대해 신약 개발 최종 고비인 임상 3상을 넘고도 중증근무력증(MG)과 만성염증성탈수초성다발신경병증(CIDP)에 대한 품목허가 신청 계획이 없는 것 역시 이와 무관하지 않다.

바토클리맙의 경쟁 제품이라 할 수 있는 벨기에 아르젠엑스(Argenx)가 '비브가르트(Vyvgart)'는 이미 출시된 상태로, 지난해 약 22억달러의 매출을 기록하며 전년 대비 2배에 가까운 매출 성장을 기록했다. 이는 비브가르트의 판매 지역 및 적응증 확대에 기인하는데, 현재 8개 적응증이 임상 3상을 진행 중으로 후발 주자에 앞서 다수 적응증 확보가 가능할 것으로 예상된다.

바토클리맙은 SC(피하주사) 제형으로 제형적 강점을 보유하고 있으나 비브가르트의 사전충전주사제(PFS) 허가가 이달 예상되며 2027년까지 자동주사제(Autoinjector)로 제형을 확대하며 제형적 이점 역시 줄어들 것으로 보인다.

이에 따라 이뮤노반트는 후속 물질인 'IMVT-1402' 개발에 더 집중하고 있는 것으로 보인다.

신지훈 LS증권 연구원은 "이뮤노반트는 바토클리맙의 MG 상업화 보류를 전략적 결정으로 설명하고 있다"면서 "경쟁이 심화되고 있는 MG 시장을 비롯해 적응증 확장 측면에서 효력은 바토클리맙과 유사할 것으로 예상되며 보다 우수한 안전성 프로필을 가진 IMVT-1402의 상업화 전략에 집중하는 것으로 본다"고 했다.

이뮤노반트 관계자는 "바토클리맙의 갑상선안병증과 관련한 임상3상 데이터가 나온 후 허가 신청 여부를 최종 결정할 것"이라며 "바토클리맙 연구 데이터와 학습을 통해 IMVT-1402 개발을 가속화할 것"이라고 밝혔다.

한 제약바이오 업계 관계자는 "이제는 신약 출시가 곧 수익으로 연결되는 시대는 지났다"면서 "결국 출시 후 실제로 그 약이 팔릴 지가 중요하다. 신약 개발에 엄청난 자원이 드는 만큼 연구개발 본격화 전 이를 따질 필요가 있다"고 말했다.

뉴스웨이 이병현 기자

bottlee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글