스타벅스·투썸·메가커피, 지난해 최대 실적컴포즈커피, 영업이익률 44.5%로 수익성 1위고환율·원두 값 인상에···커피값 인상 불가피

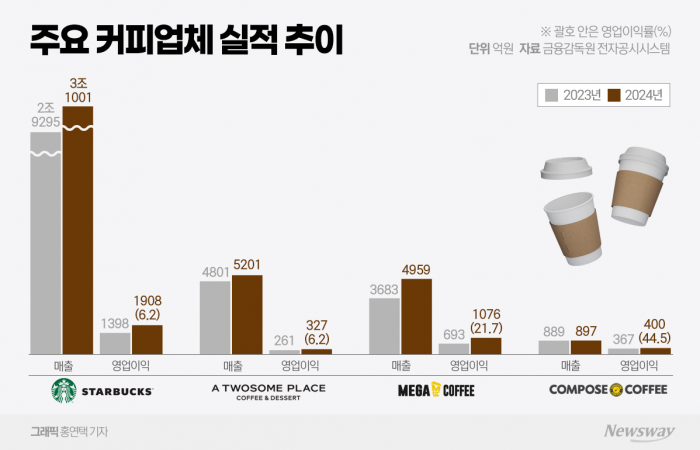

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 지난해 매출이 3조1001억원으로 전년보다 5.8% 증가하며 매출 3조원을 처음 달성했다. 같은 기간 영업이익은 1908억원으로 36.5% 성장했다. 영업이익률은 2023년 4.8%에서 작년 6.2%로 올랐다. 작년 프로모션 강화, 스페셜 매장의 호조에 따른 성과다.

업계 2위인 투썸플레이스는 지난해 매출 5201억원, 영업이익은 327억원을 기록했다. 이는 2년 연속 사상 최대 실적이다. 영업이익률은 6.2%다. 시그니처 디저트와 신제품 매출 상승으로 지난해 소비자 매출은 전년 대비 11%, 동일 점포는 7%, 신제품 매출은 62% 증가했다.

저가커피 1위 브랜드로 몸집을 불린 메가MGC커피는 지난해 연간 영업이익이 1000억원을 돌파했다. 메가커피를 운영하는 앤하우스는 지난해 매출 4959억원, 영업이익은 1076억원으로 전년 대비 각각 34.6%, 55.2% 증가하며 최대 실적을 냈다. 영업이익률은 21.7%다.

저가커피 2위 브랜드 컴포즈커피는 작년 영업이익률이 44.5%로 최대치를 달성했다. 컴포즈커피의 매출은 897억원으로 전년보다 0.9% 증가하는 데 그쳤으나 영업이익은 9% 증가한 400억원을 냈다. 컴포즈의 영업이익률은 2022년 33.8%, 2023년 41.3%로 매년 성장세다.

메가커피와 컴포즈커피의 수익성이 특히 높은 건 사업 구조의 차이 때문이다. 스타벅스의 경우 직영점 위주로 매장을 운영 중이나 메가커피·컴포즈커피는 가맹점 중심으로 영업하고 있다. 메가커피의 경우 지난달 가맹점 3500호점을 넘어섰지만 2023년 기준 직영점이 28개, 컴포즈커피도 올해 가맹점 2800호점을 넘겼으나 2023년 기준 직영점은 1개다.

그럼에도 이들 업체는 지난해에 이어 올해도 줄줄이 가격 인상에 나섰다. 스타벅스는 지난해 8월 아이스 음료 11종 가격을 올린 데 이어 올해 1월 아메리카노를 포함한 톨 사이즈 음료 22종 가격을 200~300원 인상했다. 투썸플레이스도 3월 아메리카노를 포함한 커피 23종 가격을 올렸다. 이에 따라 두 업체의 아메리카노 가격은 4500원에서 4700원이 됐다.

저가커피 브랜드도 잇따라 가격을 인상했다. 컴포즈커피는 지난 2014년 브랜드 론칭 10년 만에 처음으로 아이스 아메리카노 가격을 1500원에서 1800원으로 올렸다. 메가커피는 아이스 아메리카노 가격은 2000원으로 동결했지만, 따뜻한 아메리카노 가격을 1700원으로 200원 인상했다. 다른 메뉴는 조정한 바 있으나 아메리카노 가격을 올린 건 처음이다.

이외에도 폴바셋, 할리스, 파스쿠찌, 더벤티, 네스프레소가 가격을 올렸고 이디야커피는 매장 가격은 동결했으나 배달 플랫폼 가격만 인상, 이중가격제를 도입하며 사실상 가격을 올렸다는 평가다.

커피업계가 가격 인상에 나선 건 환율 상승에 원두 값이 치솟은 영향이다. 커피 가격은 뉴욕상품거래소에서 거래되는 국제 커피지수(ICO)를 기준으로 가격이 산출되고, 수입 통관 비용 등을 포함해 원가가 결정된다. 국제 커피지수는 10년간 1파운드 기준 평균 110센트 수준을 유지하다가 올 초 400센트를 넘어서기도 했다. 이는 1977년 이후 역대 최고 수준이다.

다만 국내 커피 시장은 소비 양극화로 희비가 엇갈렸다. 스타벅스·투썸플레이스 등 고가 브랜드가 아니면 메가MGC커피·컴포즈커피 등 가성비를 내세운 저가 브랜드로 수요가 나뉘면서 상대적으로 중저가·브랜드 경쟁력이 약한 고가 브랜드 업체는 실적이 악화하고 있다.

대표적인 중저가 브랜드로는 이디야커피가 있다. 이디야는 지난해 매출 2420억원으로 12.2% 감소하며 2년 연속 역성장했다. 영업이익은 비용 효율화 등으로 소폭 오른 97억원을 냈다. 이디야는 한때 전국 3000여개 매장을 운영했지만 현재 2800여개로 200개 가까이 폐점했다.

커피빈코리아는 작년 매출이 3.3% 감소한 1528억원에 그쳤고, 영업손실로 적자 전환했다. 폴바셋도 매출은 전년과 비슷하게 유지했으나 영업이익은 7.5% 감소한 79억원으로 나타났다.

일각에서는 탄핵 정국으로 인한 정부 공백을 틈타 가격 인상에 대한 부담이 비교적 덜 했을 것이라는 분석이 나온다. 통계청에 따르면 3월 소비자물가지수는 전년 대비 2.1% 상승했고, 가공식품 물가지수는 전년 대비 3.6% 올랐다. 커피는 8.3% 인상한 것으로 나타났다.

더욱이 수입 원재료 값 인상은 제품 가격을 올릴 때마다 나오는 대표적인 이유인데, 국제 시세를 따르는 만큼 원재료 가격 변동은 제조기업이 상시 감수해야 하는 변수다. 최근 코코아·원두 값은 올랐으나 밀가루 원료인 소맥과 원맥 등 가격은 하락세로 돌아섰다. 원재료 가격은 제품 원가의 일부에 해당해 가격 인상의 이유를 전부 대변하기는 다소 빈약하다.

실제 매출 대비 매출 원가 비중을 살펴보면 스타벅스는 2023년 49%에서 작년 47.5%로 하락했고, 이 기간 메가커피는 61.4%에서 59.3%로, 컴포즈커피는 52.7%에서 43.8%로 떨어졌다.

실적과 관계없이 오른 가격 부담은 고스란히 소비자 몫으로 돌아간다. 정부는 지난달 주요 식품업체들과 간담회를 열고 어려운 시기인 만큼 물가 안정을 당부했으나 효과는 미진했다.

업계 관계자는 "고환율에 원두 값이 오르면서 원가 부담이 높아진 건 사실"이라며 "기업 입장에선 이윤을 추구하기 위한 영업활동의 목적으로, 기존 실적을 유지, 개선하기 위해 가격 인상이 불가피한 상황"이라고 말했다.

뉴스웨이 김제영 기자

zero1013@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글