명품 브랜드들의 횡포가 갈수록 심해지고 있다. 원·달러 환율 하락이 하락추세임에도 지속적으로 가격을 올리고 있다.

업계 일각에서는 원·달러 환율 하락에도 아랑곳하지 않고 콧대를 세우는 고가 명품 브랜드들 때문에 국내 소비자만 ‘봉’ 취급 당한다는 지적이 나온다.

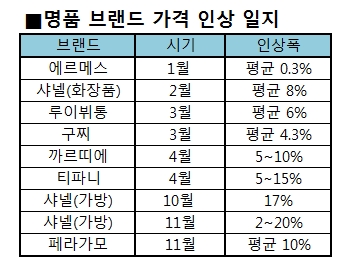

4일 업계에 따르면 최근 주요 명품 브랜드들이 가격을 일제히 올렸다. 올해만 세번째다. 프랑스 명품 브랜드 샤넬은 이달부터 가격 인상을 단행했다. 샤넬은 가방, 지갑, 주얼리 등 40여개 품목의 제품가격을 2~20% 올렸다. 샤넬은 지난 2월 화장품, 10월 서프백의 가격을 각각 8%, 17% 올렸다.

이탈리아 명품 브랜드 살바토레 페라가모도 일부 제품에 한해 이달부터 가격 인상을 인상했다. 대표 제품 미니백(가로 15cmx 세로 12cm)의 가격을 79만원에서 89만원으로 올렸다.

앞서 구찌도 올해 핸드백과 지갑의 가격을 각각 평균 4.8%, 3.7% 올리는 등 전체 품목 가운데 3분의 1가량의 제품 가격을 올렸다. 소호 토트백은 195만원에서 203만원으로 인상됐다.

이밖에도 까르띠에(5~10%), 티파니(5∼15%)등 대표 명품 브랜드들이 줄줄이 인상함에 따라 많게는 수백만원씩 가격이 올랐다.

이 같은 가격 인상에 대해 명품업체 관계자들은 “본사 지침에 따른 것”이라며 “가격 인상은 원·부자재 가격, 물류비, 인건비 등과 국가별 시장 상황을 종합적으로 고려해 정해지는 것” 등 한목소리를 내고 있다.

하지만 명품 브랜드들의 이 같은 가격 인상은 환율과 반대로 움직여 더욱 문제가 되고 있다. 원·달러 환율 급락에도 가격을 내려야 하는 상황인데도 오히려 연례행사처럼 해마다 반복돼 납득하기 어렵다는 지적이다.

명품 브랜드의 경우 수백만원대의 고가 제품이 대부분이기에 10%만 올려도 소비자 부담은 크다. 때문에 국내 소비자들의 지나친 명품소비 풍토를 노린 업계들의 꼼수라는 지적도 나온다.

업계 한 관계자는 “고급 이미지가 생명인 명품에 환율 하락이나 관세 인하를 근거로 가격 인하를 기대하는 건 힘들 것”이라며 “명품 브랜드의 경우 가격인상을 제재할 마땅한 방법이 없기 때문에 앞으로도 가격인상은 계속될 것”이라고 전했다.

이어 “가격 인상을 계속 올리는 것은 환율변동과 별 상관이 없는 것 같다”며 “명품 이미지를 올리려는 전략으로 밖에 안 보인다”라고 꼬집었다.

김보라 기자 kin337@

뉴스웨이 김보라 기자

kin337@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글