- 편집자주

- ‘창업자로부터 온 편지’는 한국 경제계의 거목으로 불리는 대기업 창업자들부터 미래를 짊어진 스타트업 CEO까지를 고루 조망합니다. 이들의 삶과 철학이 현직 기업인은 물론 창업을 준비하는 젊은 세대에게도 좋은 길잡이가 되기를 바랍니다.

혁신, 긍정적 의미입니다만 간혹 진부하게 들릴 때도 있지요. 기업체 등 조직의 수장들이 단지 구성원을 채찍질하기 위한 수단으로 언급하는 경우가 적잖기 때문일 텐데요.

“혁신은 한미의 핵심 DNA.”

이는 임성기 한미약품그룹 회장이 올해 신년사에서 한 말입니다. 여기선 어떨까요? 호소력이 가미된 혁신일까요? 그의 행보를 통해 알아봤습니다.

1940년 김포 출생인 임 회장은 중앙대 약학대학을 졸업한 말 그대로 ‘약학도’였습니다. 1967년엔 서울 종로 5가에 본인의 이름을 따 ‘임성기약국’을 엽니다. 신뢰받는 약국이 되겠다는, 이름 석 자를 건 의지였습니다.

주목할 부분은 임성기약국이 당시로선 드물게 임질·매독 등 성병 치료약을 전문으로 했다는 점. 이는 부끄러운 병으로 끙끙 앓던 남성들에게 크게 어필해 임성기약국을 ‘서울 3대 약국’으로 불리게 만드는 계기가 됩니다.

임 회장은 국내 최초로 의사가 아닌 약사로서 가운을 입은 사람이기도 했습니다. ‘의사만 입는 것’이란 고정관념을 깨고 가운에서 오는 신뢰감을 자신에게 입힌 것이지요. 새로운 변화를 ‘내 몸’에 우선 적용한 셈.

보다 큰 꿈을 위해 1973년엔 직접 제약산업에 투신, ‘임성기제약’을 설립합니다. 같은 해 동료 약사들과 함께 ‘한미약품’으로 상호를 변경하면서 본격적으로 제약회사 경영인의 삶을 시작했는데요.

1990년대엔 매출 10위권, 한미약품이 처음부터 앞서간 건 아니었습니다. 그러다 2000년 의약분업으로 영업 대상이 약사에서 의사로 바뀌는 새 국면이 찾아왔고, 임 회장은 이를 기회로 삼습니다.

동네 의원 담당 영업사원을 다른 회사의 5배로 늘리고, 일일이 휴대전화를 지급하는 등 영업을 적극 장려한 것. 이를 발판으로 한미약품은 2006년엔 업계 2위 자리까지 올라서게 됩니다.

하지만 이 같은 영업 활동은 2009년 정부의 리베이트 규제 강화로 큰 타격을 입습니다. 이듬해엔 창사 이래 첫 적자까지 기록했는데요. 명백한 위기였지만, 임 회장은 오히려 공격적인 발걸음을 택했습니다. 연구개발(R&D) 카드를 전면에 내세운 것이지요.

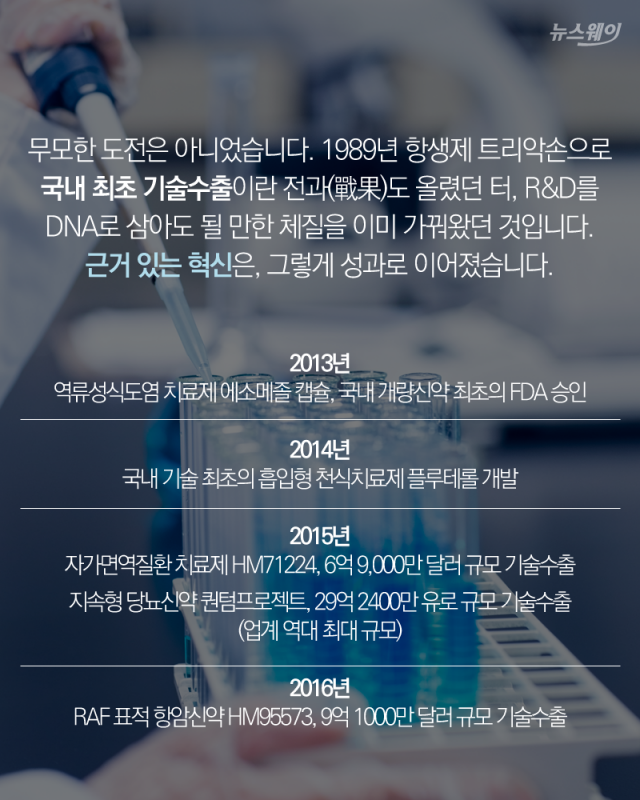

무모한 도전은 아니었습니다. 1989년 항생제 트리악손으로 국내 최초 기술수출이란 전과(戰果)도 올렸던 터, R&D를 DNA로 삼아도 될 만한 체질을 이미 가꿔왔던 것입니다. 근거 있는 혁신은, 그렇게 성과로 이어졌습니다.

▲2013년 역류성식도염 치료제 에소메졸 캡슐, 국내 개량신약 최초의 FDA 승인 ▲2014년 국내 기술 최초의 흡입형 천식치료제 플루테롤 개발 ▲2015년 자가면역질환 치료제 HM71224, 6억 9,000만 달러 규모 기술수출 ▲2015년 지속형 당뇨신약 퀀텀프로젝트, 29억 2400만 유로 규모 기술수출(업계 역대 최대 규모) ▲2016년 RAF 표적 항암신약 HM95573, 9억 1000만 달러 규모 기술수출

임 회장과 한미약품의 R&D 경영은 점점 더 가속화되는 중입니다. 매출액 대비 15% 이상을 R&D에 투자하는 곳은 업계에서 한미약품이 유일하지요. 2014년엔 무려 매출의 20%를 R&D에 쏟기도 했습니다.

이렇듯 임 회장은 남이 가지 않은 길을 걸으며 제약 분야에 본인 이름 석 자를 선명하게 새겼습니다. 혁신을 입에 담기에 앞서 스스로 새 흐름을 만들었고, 변화엔 변화로 응수했으며, 그러기 위한 역량 키우기도 게을리 하지 않았던 결과라고 할 수 있겠지요.

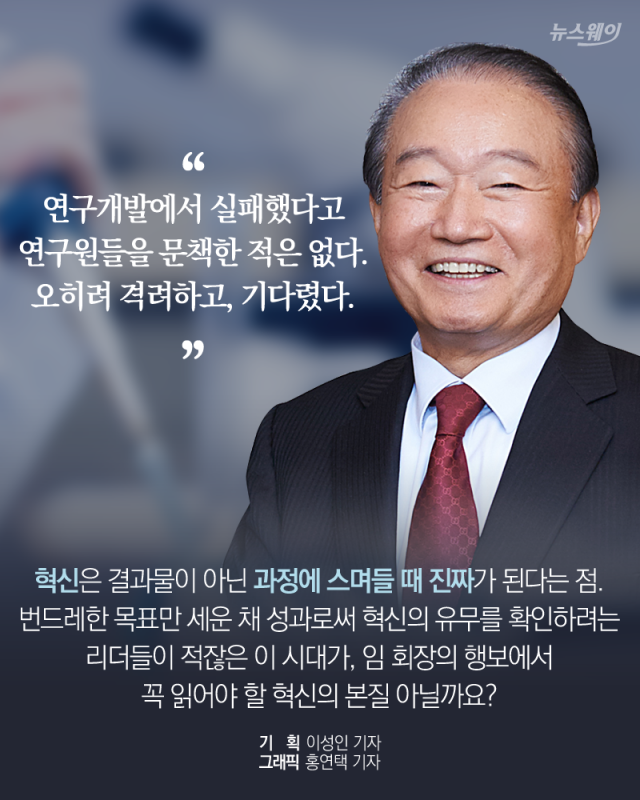

“연구개발에 실패했다고 연구원들을 문책한 적은 없다. 오히려 격려하고, 기다렸다.”

혁신은 결과물이 아닌 과정에 스며들 때 진짜가 된다는 점. 번드레한 목표만 세운 채 성과로써 혁신의 유무를 확인하려는 리더들이 적잖은 이 시대가, 임 회장의 행보에서 꼭 읽어야 할 혁신의 본질 아닐까요?

관련태그

뉴스웨이 이성인 기자

silee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글