- 편집자주

- ‘창업자로부터 온 편지’는 한국 경제계의 거목으로 불리는 대기업 창업자들부터 미래를 짊어진 스타트업 CEO까지를 고루 조망합니다. 이들의 삶과 철학이 현직 기업인은 물론 창업을 준비하는 젊은 세대에게도 좋은 길잡이가 되기를 바랍니다.

그리고 이 연탄을 비롯한 ‘국민 연료’에 일생을 바친 사람이 있습니다. 바로 대성그룹의 창업자, 해강(海崗) 김수근 명예회장입니다.

‘정도경영’의 상징적 인물로도 자주 언급되는 김 회장, 에너지에 대한 관심은 젊었을 때도 갖고 있었습니다. 1916년 대구에서 출생한 그는 일찍이 부친을 여의고 소년 가장으로 집안 살림을 책임져야 했는데요.

어려운 형편에 고등학교를 중퇴한 김 회장은 한 연탄공장에 입사했고, 그때부터 자신의 연탄회사를 구상했습니다.

‘땔감을 구한다는 이유로 마구잡이 벌목을 계속했다간 산림이 크게 훼손될 텐데···’

이후 수년간 금융조합 일을 할 때도 이 마음은 그대로. 그리고 1947년 민족자본으로 국내 최초의 연탄회사인 ‘대성산업공사’를 설립합니다.

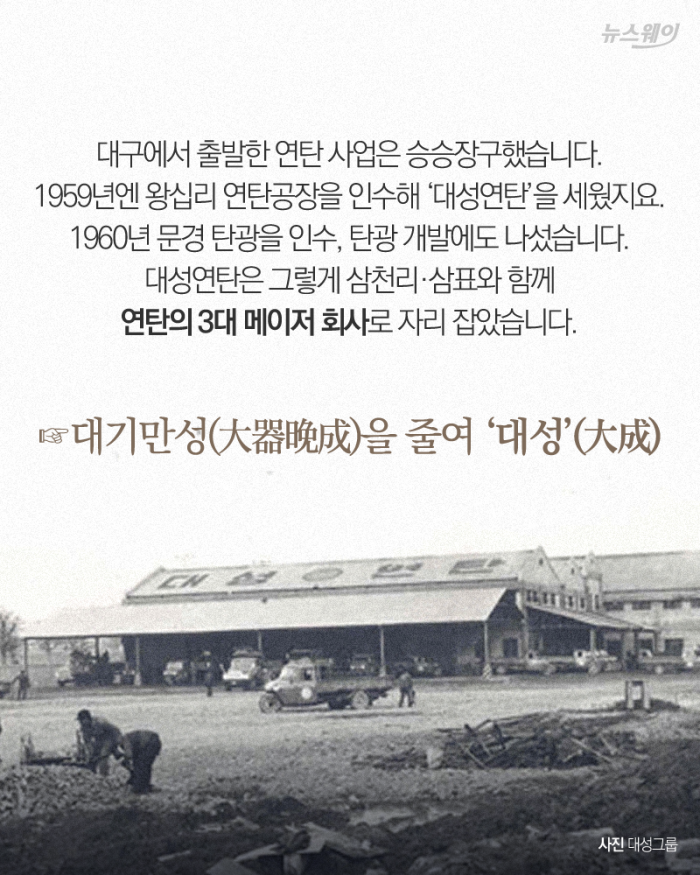

대구에서 출발한 연탄 사업은 승승장구했습니다. 1959년엔 왕십리 연탄공장을 인수해 ‘대성연탄’을 세웠지요. 1960년 문경 탄광을 인수, 탄광 개발에도 나섰습니다. 대성연탄은 그렇게 삼천리·삼표와 함께 연탄의 3대 메이저 회사로 자리 잡았습니다.

1968년엔 ‘대성산업’을 설립하며 또 다른 에너지원인 석유류에도 손을 뻗쳤는데요. 연탄에서 시작해 석탄, 나아가 LPG와 석유까지 각 가정에 공급하는, 명실상부 국내 최초의 종합에너지 기업까지 이른 것입니다.

회사는 성장하고 또 사업 부문도 확장됐지만, 대성과 김 회장의 영역이 ‘에너지’란 범주를 벗어나는 일은 없었습니다. ‘돈을 더 만질 수 있다’ 같은 유혹이 그에겐 그다지 중요하지 않았던 셈.

김 회장의 ’한 우물‘ 철학은 문경새재의 대성산업 땅을 관광지로 개발하자는 제안을 단번에 거절한 데서 특히 잘 드러납니다. 1960년대 미국의 한 반도체 회사가 인수 의사를 물어왔을 때도 그는 고개를 저은 바 있지요.

“체형에 맞는 사업을 일궈 천천히 정도를 걷겠다.”

김 회장은 계열사들의 평균 부채비율을 늘 100%를 아래로 철저하게 관리하는 등 경영자로서도 신중한 면모를 유지했습니다. ‘믿을 수 있는 기업’이란 그룹 이미지 구축에 그의 성향이 절대적 역할을 했던 것.

물론 ‘신중함’만으로 그를 다 정의할 순 없습니다.

요컨대 김 회장에겐 ‘변화를 향한 갈망’ 또한 있었습니다. 전공인 에너지 분야에서만큼은 말이지요. 사실 그간의 에너지 사업은 산림보호와 삶의 질 개선에 큰 도움이 됐지만, 대기오염 등 환경 문제를 야기하기도 했습니다.

이에 대체에너지를 찾아 나섰던 그는 일부 선진국에서 무공해로 각광받고 있던 천연가스로 눈을 돌렸습니다. 마침내 1983년 대구도시가스와 서울도시가스를 설립, 새로운 서민 연료 시대를 열었지요.

사업의 틀은 유지하되 그 안에서 나름의 혁신을 이뤄낸 셈. 1980년 후반부터는 해외자원개발에도 적극 참여했습니다.

“부존자원이 부족한 우리나라에선 에너지 확보가 국력의 기본이다.”

호주 등으로 석탄 공급선을 확대하는가 하면 리비아·미국 등을 통해선 해외 유전 및 가스전 개발에도 활발히 투자, 국내 기업의 해외 유전 개발 부문에 선도적 역할을 맡기도 했습니다.

이렇듯 ‘진중함’을 바탕으로 상황에 따라 ‘도전정신’을 곁들이며 평생을 국민 연료 하나에 매진한 김수근 명예회장, 대성그룹과 16개 우량 계열사를 굳건하게 남긴 그는 2000년 현업에서 한 발 물러났는데요.

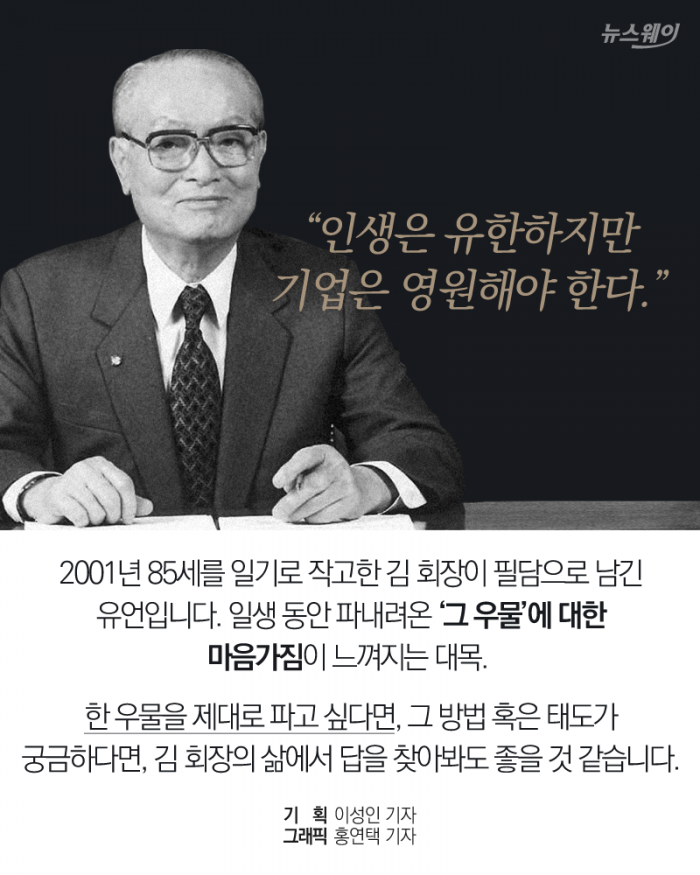

“인생은 유한하지만 기업은 영원해야 한다.”

2001년 85세를 일기로 작고한 김 회장이 필담으로 남긴 유언입니다. 일생 동안 파내려온 ‘그 우물’에 대한 마음가짐이 느껴지는 대목.

한 우물을 제대로 파고 싶다면, 그 방법 혹은 태도가 궁금하다면, 김 회장의 삶에서 답을 찾아봐도 좋을 것 같습니다.

관련태그

뉴스웨이 이성인 기자

silee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글