롯데 특유 보수적 경영 기조 5년 위기 발빠른 대응 못해유통·화학 등 사업 전반 무너지며 매출 증발 84조→74조부진사업 정리·임원들 무더기 구조조정 파격 조직개편

그런 롯데그룹이 지난해부터 변화의 속도가 빨라지고 있다. 경영권 분쟁, 국정농단 사태, 일본 불매운동에 이어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)까지 5년이 넘는 ‘대위기’를 겪으면서 변화의 필요성을 뼈저리게 느꼈기 때문이다.

신 회장은 그 동안 여러 임원들과 함께 그룹을 경영하던 기조를 완전히 버리고 지난해 자신의 ‘원톱 체제’를 공고히 했다. 이후 강력한 리더십을 바탕으로 기존 사업의 구조조정과 대대적인 임원 세대 교체, 외부 인재 수혈과 문화 배우기까지 롯데그룹의 변화와 혁신을 주도하고 있다.

◇일본 경영 스타일에 순혈주의 기조 지속 = 롯데그룹의 보수적 경영 문화는 창업주인 고(故) 신격호 명예회장에서부터 시작됐다. 신 명예회장은 두드려 본 돌다리도 건너지 않는다는 말이 나올 정도로 보수경영을 해왔다. 일본에서 사업을 일군 만큼 꼼꼼하고 보수적이며 주위 사람을 쉽게 믿지 않은 전형적인 일본 경영인 스타일이라는 평가도 받았다.

신동빈 회장은 부친과 달리 해외 유학과 근무 경험을 바탕으로 서구적인 경영 방식을 롯데에 도입했다. 그는 인수합병(M&A)를 통한 그룹 사업 확장과 기업 공개 등도 추진했다.

그러나 롯데그룹이 재계 5위에 오르는 동안 여전히 인사는 보수적이고 변화의 흐름에 늦다는 지적이 지속돼 왔다. 신격호 명예회장이 직원들을 ‘한 식구’처럼 생각해 안정적으로 일할 수 있도록 하는 철학이 오히려 롯데의 보수적인 문화를 키워왔다는 지적이다.

실제로 롯데그룹 내부에서는 공채 출신이 아닌 경력직들의 승진이 어렵다는 이야기가 끊이지 않는다. 특히 여전히 그룹 계열사 대표이사 대다수가 롯데 공채 출신일 정도로 외부 인력 수혈에 인색하다. 이 때문에 내부에서도 순혈주의가 지나치게 강하다는 비판론이 나온다. 문제는 최근 5년 넘게 이어진 위기 속에 롯데의 보수적 문화의 약점이 두드러졌다는 점이다.

◇경영 복귀 후 변화 없는 임원진 ‘질책’ = 롯데그룹의 위기는 2015년 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장(SDJ코퍼레이션 회장)과 신동빈 회장 사이의 경영권 분쟁부터 시작됐다. 이어 박근혜 정부의 국정농단 사태와 신 회장과 오너일가의 경영 비리 등이 잇따라 불거졌다. 특히 신 회장이 구속으로 자리를 비운 상황에서 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 배치 경제 보복, 한일 관계 악화와 일본 불매 운동까지 겹쳐 롯데그룹 전반이 흔들렸다.

이후 황각규 전 롯데그룹 부회장과 소진세 전 롯데그룹 사장(현 교촌에프앤비 회장)이의 주도 하에 경영권 분쟁과 오너가 재판 등 파고는 넘었으나 외부 위기에는 적적극 대응하지 못했다. 신 회장이 2019년 10월 국정농단·경영비리 관련 혐의 확정 판결을 받은 후 본격적으로 경영에 복귀하려던 차에 코로나19 사태까지 터졌다. 그렇지 않아도 크게 흔들리던 롯데그룹은 경직된 문화 탓에 기민하게 대응하지 못하고 완전히 주저앉고 말았다.

롯데그룹 매출액은 2017년 81조2000억원에서 2018년 84조원으로 3.4% 성장하는 데 그쳤고 2019년에는 74억5000억원으로 11.3% 쪼그라들었다.

신 회장은 실망감을 감추지 못했다. 그는 평소 사장단의 의견을 주의 깊게 들으며 의사결정을 하는 오너로 유명했으나 지난해부터는 질책과 쓴소리를 마다하지 않기 시작했다.

실제로 신 회장은 지난해 1월 열린 상반기 VCM(Value Creation Meeting)에서 “(우리 그룹이) 경쟁력을 갖추고 있는지 의구심이 든다” “적당주의에 젖어 있어서는 안된다” “직원들에게 변화에 대한 강한 의지를 심어주는 것이 반드시 필요한데 아직까지 미흡한 점이 있는 것 같다” 등의 질책을 쏟아냈다. 당시 신 회장은 VCM 후 으레 사장단들과 함께 하던 식사 절차마저 건너뛰었다. 그는 지난해 9월 열린 화상 주간회의에서도 “롯데는 선도 기업이지만 계열사들의 목표는 비현실적이고 단기 성과에만 치중하고 있다”고도 지적했다.

◇유례 없는 ‘2차’ 임원인사 무더기 구조조정···외부 출신 대표도 선임 = 특히 신 회장의 강력한 쇄신 의지가 드러난 것은 지난해 두 차례 걸친 임원 인사다.

롯데그룹은 지난해 8월 황각규 전 부회장의 퇴진을 포함한 중도 비정기 인사를 냈다. 신 회장의 깊은 신임을 받던 황 전 부회장이 유례 없는 중도 인사에서 사실상 ‘해임’되며 그룹 내외부에 충격을 줬다. 당시 인사로 그룹 컨트롤타워인 롯데지주의 대표이사는 신동빈·송용덕·이동우 삼각 체제로 변화했으나 신 회장은 실질적으로 자신의 ‘원톱’를 만들었다.

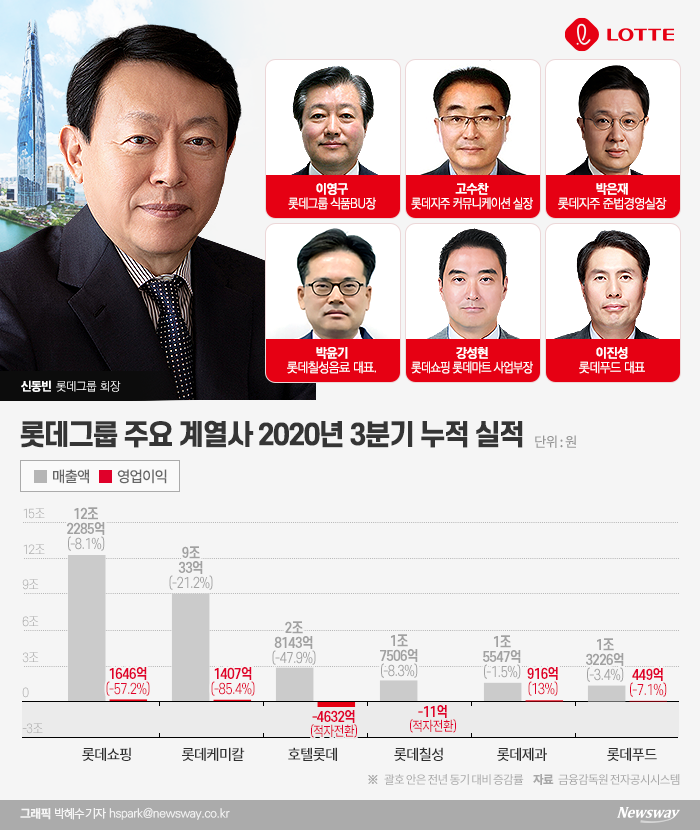

신 회장은 이어 지난해 11월 2021년 정기 임원인사에서는 35개 계열사의 거의 3분의 1의 대표이사를 교체했다. 또 600여명의 임원 중 130여명을 퇴임 시켰다. 50대 초반의 젊은 CEO를 대거 발탁해 젊은 피도 수혈했다. 특히 주력 계열사 중 하나인 롯데마트 대표이사에 처음으로 외부 컨설팅사 출신 인재를 앉히며 순혈주의도 일부 버렸다. 물론 여전히 교체된 대표이사 및 단위조직장 18명 중 16명이 ‘롯데맨’이지만 보수적인 인사 기조가 조금씩 깨지기 시작했다는 평가가 나온다.

신 회장은 그룹 컨트롤타워 역할을 해온 롯데지주의 쇄신과 축소 작업도 벌이고 있다. 롯데지주는 신 회장이 구속된 당시 경영권 분쟁, 재판, 그룹 사장단 회의, 굵직한 M&A 등을 모두 챙긴 역할을 했으나 시대 변화에 따라 ‘신사업 발굴’의 역할만 담당할 예정이다. 계열사 경영은 현장에서 맡는다.

이와 함께 신 회장은 경쟁사의 문화 배우기에도 앞장서고 있다. 그는 지난해 추석 연휴를 앞두고 임원들에게 연휴 기간 읽을 만한 책으로 홍성태 한양대 경영학 교수의 ‘그로잉 업(LG생활건강 멈춤 없는 성장의 원리)’을 추천했다. 이 책은 차 부회장이 LG생활건강을 재건하고 성장시킨 전략을 담고 있다. 또 지난해 말에는 롯데그룹 CEO들을 대상으로 한 행사에 김슬아 마켓컬리 대표를 직접 초청해 유통 노하우에 대해 함께 공부하기도 했다.

신 회장은 보다 젊어진 대표이사 및 임원진들과 함께 올해 사업 정상화와 신성장동력 모색에 나설 전망이다. 신 회장은 지난해 두산솔루스를 품은 스카이레이크에 2900억원의 투자를 결정한 데 이어 정의선 현대차그룹 회장을 만나 자동차 신소재 관련 협업을 논의하는 등 배터리 사업 강화에 나섰다. 롯데쇼핑을 중심으로 오프라인 채널 통합과 역량 강화를 추진하는 한편 다소 부진한 이커머스 시장 주도권 잡기에도 나설 것으로 기대된다.

관련기사

뉴스웨이 정혜인 기자

hij@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글