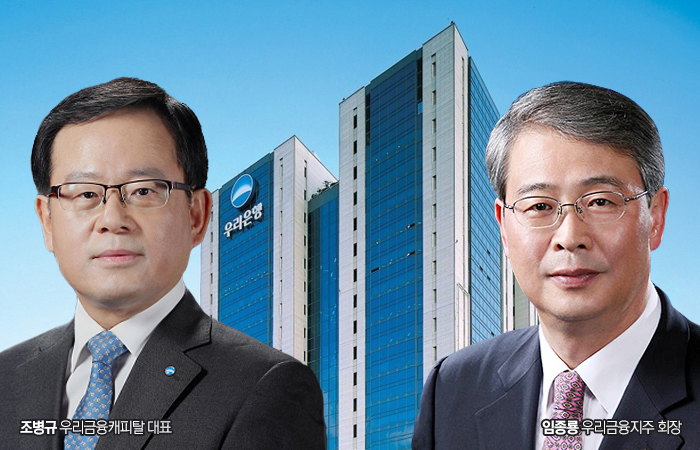

차기 우리은행장 후보에 '상업은행' 출신 조병규 조직 화합 도모하고 전임자 색채도 지우려는 듯

업계에선 상업은행 계파를 조력자로 지목한 임종룡 회장이 기업문화 혁신과 내부 화합에 속도를 낼지 관심을 모으고 있다.

우리금융지주는 26일 자회사 대표이사 후보추천위원회(자추위)를 열어 조병규 우리금융캐피탈 대표를 우리은행장 후보로 추천했다고 밝혔다.

조병규 후보(1965년생)는 은행 준법감시인과 경영기획그룹 집행부행장, 기업그룹 집행부행장을 거쳐 우리금융캐피탈을 이끌고 있는 인물이다. 그는 ▲본점기업영업본부 기업지점장 ▲대기업심사부장 ▲강북영업본부장 등으로 재직하는 동안 영업 전선에서 능력을 입증했고, 대·중소기업을 잇는 공급망금융플랫폼(SCF) 구축을 주도하면서 혁신 분야에서도 공을 세웠다.

또 조 후보는 우리은행의 준법감시체계를 한 단계 끌어올린 것으로도 평가받는다. 준법감시인으로 활동하면서 시스템을 재편하고 준법지원부를 준법감시실로 확대하는 등의 조직개편을 주도했다.

그간의 성과를 바탕으로 자추위의 지지를 얻은 조 후보는 7월3일로 예정된 주주총회에서 선임된 직후 정식으로 업무를 시작한다.

눈여겨볼 대목은 조 후보가 '한일은행 계파' 좌장 격인 이원덕 행장으로부터 핵심계열사 수장 자리를 넘겨받으면서 상업은행 측이 자연스럽게 주도권을 쥐게 됐다는 점이다.

우리은행은 1998년 상업은행과 한일은행이 합병한 한빛은행에서 이름을 바꿔 오늘날에 이르렀다. 다만 흡수 통합이 아닌 대등 합병을 통해 출범한 은행이다 보니 상업은행과 한일은행 출신 사이에 일종의 파벌 싸움이 지속돼왔다.

일례로 이광구 전 행장(상업은행 출신)의 중도하차가 한일은행 출신 전직 임원의 '채용비리' 폭로에서 비롯됐다는 것은 금융권 전반에서 꾸준히 회자되는 얘기다. 손태승 전 회장 시절에도 보이지 않는 갈등은 계속됐다. 회장에서 행장으로 이어지는 그룹 1·2인자 자리를 한일은행 출신이 독식해 상업은행 계파의 불만이 상당했다는 전언이다. 코로나19 국면 속 안정적인 성과를 내고도 재연임에 실패한 권광석 전 행장(상업은행 출신)의 용퇴도 갈등에 불을 지폈다.

임종룡 회장도 그에 대한 문제의식을 드러냈다. 앞서 그는 "재정경제부 금융정책국 은행제도과장 시절 한일은행과 상업은행 합병 업무를 담당했는데, 그 때도 대단한 싸움이 있었다"며 "20여 년이 지나 옅어지긴 했지만 여전히 그런 문화가 있는 것으로 안다"고 언급했다. 그러면서 "어느 한 쪽에 편향되지 않고 객관적으로 인사를 하면 해결할 수 있지 않을까 싶다"고 예고하기도 했다.

때문에 임 회장과 자추위도 이러한 여론을 의식해 상업은행 진영에 힘을 실어준 것으로 보인다. 손 전 회장 재임 기간 중 상대적으로 기를 펴지 못했던 이들에게 기회를 부여함으로써 조직 내 균형을 맞추려는 것이란 분석이다. 한일은행과 상업은행 출신 인사가 각 1명씩 포함될 것이란 예상을 깨고 상업은행 계파로만 최종 후보군을 구성한 것 역시 이를 방증한다.

외부에선 임 회장이 행장 인선을 계기로 조직 분위기를 바꾸는 데 신경을 쏟을 것으로 보고 있다. 무엇보다 그룹의 이익 약 90%를 책임지는 2인자 자리를 우군으로 채우는 만큼 그의 경영 행보에도 한층 힘이 실릴 것으로 점쳐진다.

특히 외부 인사인 임 회장으로서는 CEO로서 조직을 장악하기 위해 전임자의 색채를 지우는 등의 변화를 시도해야 하는 입장이다. 그는 내정자 신분으로 지휘한 3월 경영진 인사에서도 손 전 회장과 동문인 성균관대 출신 대신 자신의 모교인 연세대 출신 인사를 중용하면서 눈길을 모은 바 있다.

임 회장은 취임 당시 "분열과 반목의 정서, 낡고 답답한 업무 관행, 불투명하고 공정하지 못한 인사 등 음지의 문화는 이제 반드시 멈춰야 한다"면서 "앞으로 새로운 기업문화를 만들고 우리금융의 경쟁력을 높이는 한편, 지주와 계열사간 관계를 잘 정리해 지주 체제를 정상화하는 데 주력할 것"이라고 강조했다.

관련기사

뉴스웨이 차재서 기자

sia0413@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글