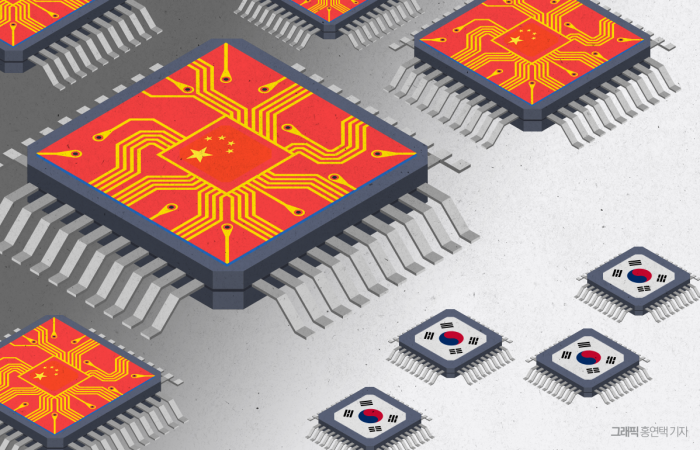

삼성·SK하이닉스 글로벌 점유율 80%中 화웨이·CXMT·YMTC 등 HBM 도전장범용 이어 고부가 시장 경쟁도 치열해질 듯

30일 업계에 따르면 중국 화웨이는 인공지능(AI) 반도체 '어센드 950PR'에 'HiBL 1.0'을 탑재할 예정이다. '어센드 950PR'은 내년 1분기께 출시될 전망이다.

업계에서 주목한 부분은 'HiBL 1.0'이다. 화웨이가 자체 개발한 HBM 제품이기 때문이다. 화웨이 설명에 의하면 이는 128기가바이트(GB) 용량, 최대 1.6TB/s 대역폭 등의 스펙을 지녔다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM3E(HBM 5세대) 12단의 대역폭인 1.2TB/s를 넘어섰지만 업계에서는 이보다 전 세대인 HBM3(HBM 4세대) 수준일 것이라 보고 있다. 그럼에도 화웨이가 HBM 자체 개발 성공을 공식화한 셈이다.

화웨이 외에도 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)와 창신메모리(CXMT) 등의 중국 기업들은 HBM 시장에 군침을 흘리고 있다. 외신 로이터통신은 YMTC가 HBM 시장 진출을 계획하고 있으며 이를 위해 첨단 패키징 기술 '실리콘 관통 전극(TSV)' 공정 개발도 진행 중이라고 보도했다. HBM은 D램을 적층하고 TSV 기반으로 만들어진다. YMTC가 HBM 진출을 위해 만반의 준비를 하고 있는 것으로 해석되는 지점이다.

CXMT는 이미 HBM3 샘플을 업체에 공급했고 2026년 HBM3, 2027년 HBM3E를 양산한다는 목표를 세운 것으로 전해진다. HBM 시장에서 격차를 좁히기 위해 속도를 내는 모양새다.

그간 HBM 시장은 사실상 국내 기업들이 독식해왔다고 해도 과언이 아니다. 시장조사업체 카운터포인트 리서치에 따르면 올해 2분기 기준 HBM 시장점유율(출하량 기준) 1위는 SK하이닉스다. SK하이닉스는 시장점유율 62%로 절반 이상을 차지하고 있다. 마이크론의 시장점유율은 21%로 2위, 삼성전자는 17%로 3위다. SK하이닉스와 삼성전자의 점유율을 합산하면 79%로 사실상 한국 기업들이 전세계 HBM 약 80%를 책임지고 있다는 뜻이다.

특히 HBM은 D램 내에서도 매출 점유율이 2022년 2.6%에 불과했던 것에서 작년말 기준 20.1%에 달할 것으로 전망되는 등 비중도 점차 커지고 있는 데다 고부가가치 제품이라는 점에서 효자 품목으로도 꼽힌다. 중국 기업들이 HBM 시장에 눈독을 들이는 배경이기도 하다.

현재 HBM 시장에서 주류 제품은 HBM3E이며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업계에서는 이미 다음 격전지인 HBM4를 준비하고 있다. 이를 감안하면 아직 중국과의 격차가 벌어져 있지만 마냥 안심할 수만은 없다는 목소리가 나온다.

반도체 업계 관계자는 "HBM의 수율이 어느정도 수준인지 등 중국 기업들에 대한 대외적인 정보가 제한적이다 보니 당장 국내 기업들을 위협할 만한 수준인지는 판단하기 어렵다"면서도 "그럼에도 중국이 그간 반도체 분야에서 범용 D램이나 낸드 격차를 많이 줄여온 성과도 있었던 것을 보면 경계해야 할 부분"이라고 말했다.

시장에서도 중국 기업들이 단숨에 판도를 뒤집기는 어려울 것이라고 내다보고 있다. K-반도체 기업들의 독주 역시 당분간 지속될 것이라는 전망도 나온다.

최정구 카운터포인트 책임 연구원은 "중국은 CXMT를 중심으로 HBM3 개발을 추진하고 있으나, 동작속도와 발열 등 기술적 문제를 아직 해결하지 못해 당초 올해로 예상됐던 출하는 내년 하반기에나 가능할 것으로 보인다"며 "최근 이슈가 된 화웨이의 자체 HBM 역시 일반적인 HBM 제품 대비 속도가 절반 이하에 불과한 초기 단계 제품으로 판단된다"고 밝혔다.

이어 "장기적으로 SK 하이닉스와 삼성전자가 HBM시장을 선도할 것으로 보이지만, 지정학적 이점을 지닌 마이크론과 중국의 물량 공세에 대한 대비도 필요하다"며 "이를 위해서는 지속적인 기술 리더십 확보는 물론, 시장 규모 확대에 발맞춘 고객 맞춤형 제품 개발이 병행되어야 한다"고 덧붙였다.

관련기사

뉴스웨이 정단비 기자

2234jung@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글