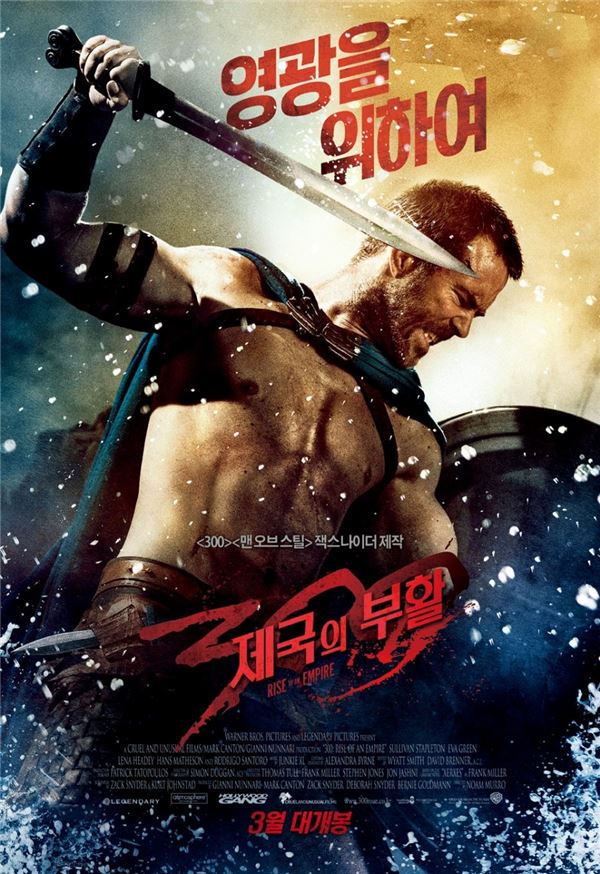

8년이 지난 3월 5일 공개된 ‘300:제국의 부활’은 전편의 10%를 확장시킨 새로운 개념의 ‘리부트’란 표현이 어울릴 블록버스터였다. 우선 전편 ‘300’이 새로운 화면 구성에 집중했다면, 후편 ‘300:제국의 부활’은 스토리라인의 구성력에 집중한 모양새다.

먼저 전편과 후편(혹은 속편)으로 나뉘는 개념부터가 틀렸다. 스토리적으로 ‘300’과 ‘300:제국의 부활’은 평행 구조이면서 확장 구조에 해당한다. ‘300’에서 스파르타의 레오니다스왕과 페르시아의 크세르크세스 황제가 대결을 벌이는 동안 다른 그리스의 도시 연합국가는 또 다른 전쟁을 치르고 있었다. 크세르크세스 황제의 아버지 다리우스 1세의 충복이자 아테네 출신의 여전사 아르테미시아가 이끄는 해군이 그리스 연합함대와 전쟁을 치르고 있던 것이다. 세계 해전사에 실제로 기록된 인류 최초의 해전 ‘살라미스 해전’이다.

영화 ‘300:제국의 부활’은 고대부터 민주주의 꽃을 피웠지만 도시 국가로 분열된 그리스의 시대적 정치적 이해관계, 그리고 무엇보다 ‘300’에 등장했던 크세르크세스 황제가 왜 광기에 집착하며 스스로를 ‘신’이라고 주장하는지, 또 그가 왜 그토록 그리스 정벌에 집착하는 지도 등장한다.

‘300:제국의 부활’은 크게 세 부분의 나눠진다. 첫 번째 시퀀스는 ‘300’의 프리퀄에 해당하는 내용을 담았다. 앞서 설명한 크세르크세스 황제의 내면과 페르시아 대군이 그리스 정벌에 집착하는 이유를 그린다. 두 번째는 실제 역사에도 등장하는 페르시아 해군 사령관 아르테미시아의 캐릭터 설명이다. ‘살라미스’ 해전을 일으킨 이 인물이 왜 그리스에 보복을 하려는지가 두 번째 시퀀스의 내용이다. 마지막 세 번째는 ‘레오니다스 왕’의 죽음으로 막을 내린 테르모필레 협곡 전투의 승리 후 ‘살리미스 해전’으로 이어지는 과정 속에서 각각의 캐릭터가 만들어 내는 파열음이 어떤 식으로 소리를 내는지에 집중한다.

8년 전 개봉해 전 세계를 열광시킨 ‘300’은 이른바 ‘보는 맛’을 일깨운 영화 역사상 가장 혁명적인 화면 구성을 일궈낸 작품임에 틀림없다. 이후 8년이 지난 현재 개봉한 ‘300:제국의 부활’은 당시 ‘선택과 집중’에서 포기할 수밖에 없었던 ‘진짜 얘기’를 선택했다. 결국 ‘300’이란 도발적이고도 무모한 숫자가 이 영화 자체에 어떤 의미였는지를 102분에 걸쳐 설명한다. 물론 충분히 납득 가능하고 이해할 수 있으며 고개를 끄덕일 만한 시간이 될 것이다.

‘300’ 자체가 고대 국가 ‘스파르타’가 신봉한 ‘아름다운 죽음’이란 시적인 개념을 설명하고 300명의 군사가 외친 구호가 21세기 팝문화의 대표적인 유행어로 자리할 정도의 영향력을 발휘했다면, ‘300:제국의 부활’은 오롯이 영화에 스토리가 어떤 역할을 하는지에 방점을 찍는다.

8년 전 감독 잭 스나이더가 손에서 놔야만 했던 그것이 ‘300:제국의 부활’에는 차고 넘치게 담겨 있다. 참고로 이번 영화의 감독은 그가 아니다. 그는 각본과 제작만 담당했다. 개봉은 6일.

김재범 기자 cine517@

관련태그

뉴스웨이 김재범 기자

cine517@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글