1990년대 말 IMF 외환위기 때와 2000년대 말 글로벌 금융위기 당시의 구조조정이 사후 대책 성격인 것에 반해 최근 단행되는 대기업들의 구조조정은 선제적인 대응 성격이 짙다. 이전의 구조조정 당시와 현재를 비교하면 가시적 경제 지표가 나쁘지 않기 때문이다.

특히 우리 경제의 풍토가 저성장 정체 시대에 접어든 만큼 효율성 강화 기조로 회사를 꾸려가겠다는 의지에 따라 구조조정이 연이어 진행되고 있는 것으로 분석되고 있다.

문제는 구조조정의 외형적 성격이 다르지만 핵심을 들여다보면 예전의 구조조정이나 지금의 구조조정의 뼈대가 같다는 것이다. 대부분 대기업들의 구조조정에서 빠지지 않는 핵심은 ‘인력 조정’이다.

회사의 이익 추구와 생존 기반 마련을 위해서는 뾰족한 대안을 마련하지 않고서 무조건 근로자의 숫자부터 조정하고 보는 ‘묻지마 감원’이 다수 기업에서 발생하고 있다.

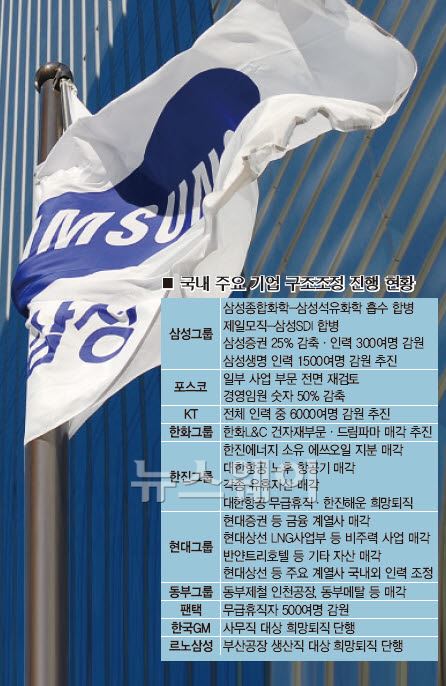

최근에는 KT, 삼성증권, 대한항공, 한진해운, 현대상선, 한국GM, 르노삼성 등 이름만 들어도 알 만한 여러 기업에서 희망퇴직과 명예퇴직, 무급휴직, 조직 축소 등을 통해 인력을 조정하고 있다.

물론 이들 기업에서는 인력 조정 작업에 대해 ‘인위적 구조조정이 아닌 자발적 진로 선택’이라고 해명하고 있지만 회사 밖에서 보는 시선은 여전히 차갑기만 하다.

재계 안팎에서는 들불처럼 번지고 있는 ‘묻지마 감원’ 현상이 한국 경제를 송두리째 뒤흔드는 ‘핵폭탄’이 될 수 있다고 경고하고 있다.

◇10년 전 겪은 ‘실업의 악순환’ 벌써 잊었나 = 재계 안팎에서 ‘묻지마 감원’ 현상을 크게 우려하는 이유는 이미 비슷한 상황을 겪은 것에서 비롯된 ‘학습효과’ 때문이다.

대부분의 국내 기업은 1990년대 말 IMF 외환위기를 겪으면서 대대적 구조조정을 단행했다. 근로자의 절반 이상을 감원한 곳도 있었고 회사가 통째로 날아간 경우도 있었다. 또 인력 조정 문제를 두고 노사 분규가 극심했던 기업도 있었다.

회사의 경영 효율성은 인건비 절감을 통해 단시간에 회복될 수 있었지만 회사에서 일하던 근로자들은 오랫동안 고용 불안에 시달려야 했다. 퇴직자들은 치킨집 등 자영업에 대거 손을 댔지만 이 역시도 포화상태에 이르면서 실패를 경험하는 이들이 늘어났다.

게다가 중견급 직원들이 대거 이탈하면서 회사의 기둥이 허약해졌고 결국 잠재적 위기에도 오랫동안 버틸 수 있는 회사의 체질도 약해졌다. 남은 회사 직원들 사이에서도 ‘평생직장’이라는 개념이 사라졌고 불안감이 증폭됐다.

특히나 내수 소비 시장의 핵심이 되는 이들의 생계가 퇴직 이후 급격히 악화되면서 전반적인 내수 소비 시장도 위축됐다. 2000년대 초반부터 지속돼 온 내수 소비 시장의 불황은 10여년째 계속 되고 있다.

결국 회사가 대책 없이 근로자들을 줄인 탓에 고용 환경은 더 악화됐고 퇴직자들의 생계는 더 팍팍해졌으며 그로 인해 내수 소비 시장 규모도 쪼그라 들었다. 이른바 ‘실업의 악순환’이다.

이렇듯 기업들이 이렇다 할 대책도 없이 효율성 강화를 위해 인력 조정만을 단행한다면 10여년 전 발생했던 고용 불안과 기업 체질 악화, 내수 소비 시장 위축의 악순환이 다시 찾아올 가능성이 매우 높다.

특히 2000년대 초반에 찾아온 ‘실업의 악순환’이 또 다시 찾아 올 경우 이전부터 계속 됐던 불경기의 징후가 겹치게 돼 우리 경제의 전반적 뿌리를 악화시키는 요인이 될 것이라는 우려도 곳곳에서 나오고 있다.

◇빠른 대응이 정답? 심사숙고가 먼저다 = ‘실업의 악순환’을 또 다시 체험하지 않기 위해서는 구조조정을 단행하는 기업 차원에서 충분한 인력 조정 관련 대안을 마련한 뒤에 인력 조정에 나서야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

무조건적으로 위기에 빠르게 대응한다고 해서 호평을 받는 시대는 끝났다는 것이 재계 중론이다. 빠르게 위기를 극복했다고 하더라도 그에 대한 대안이 미진한 상태라면 위기는 언제든 다시 찾아올 수 있기 때문이다.

회사가 구조조정에 앞서서 인력 조정 대상자들을 위해 짜낼 수 있는 대안에는 여러 가지가 있다.

우선 퇴직자들의 퇴사 이후를 위해 그들의 자활 기반을 만들어준다거나 기존에 해 온 업무와 관련된 직군으로 이직을 알선하는 방향으로 회사가 먼저 나서준다면 이들의 생계를 어느 정도 보장할 수 있다.

또는 경영 효율성 강화와 회사 경영의 노하우 전수를 동시에 꾀하기 위해 퇴직 대상 직원들의 근무 형태와 급여를 조정하는 방향으로 인력 규모를 개편한다면 대량 실업의 후폭풍은 어느 정도 면할 수 있다.

이렇듯 인력 조정에 대한 충분한 대안과 시나리오를 마련한 뒤에 인력 조정을 단행한다면 인력 조정 이후 회사와 근로자 모두에게 돌아갈 피해가 적을 것이라고 조언하고 있다.

전재권 LG경제연구원 선임연구원은 “인력 조정 이후 남은 직원들에게 업무를 과중하게 부여할 경우 회사의 효율성은 더 나빠질 수밖에 없다”며 “회사가 처한 여러 상황과 근로자들의 능력을 감안해 각 업무의 연속성 등을 면밀히 따져 봐야 한다”고 지적했다.

전 연구원은 “위기 극복만을 강조하면서 근로자들을 위축시키기 보다는 회사 구성원 모두가 스스로의 역할에 충실했는지를 복기하는 노력이 선행돼야 한다”며 “위기 극복 이후에는 위기 이전과 다른 새로운 가치를 창출할 수 있도록 상호 노력해야 한다”고 덧붙였다.

정백현 기자 andrew.j@

뉴스웨이 정백현 기자

andrew.j@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글