침체 장기화 전망에 투자자 일부 이탈 우려 공고한 지배구조에 거버넌스 체제 고려해야'뒷배' 카카오도 한 발 빼···"비주력 청산 과정"

<span class="middle-title">투자자 이탈 조짐에 지배구조 수정 필요성 조명

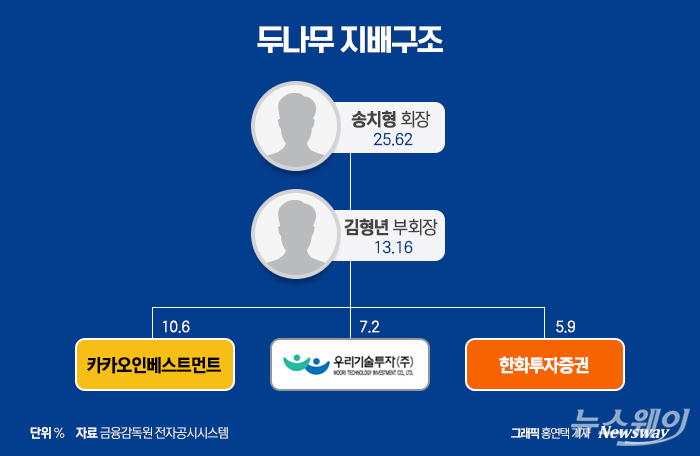

침체된 분위기는 좀처럼 해소될 조짐이 보이지 않는 상황, 업계에선 투자자들의 대거 이탈을 예상한다. 일각에선 설립부터 이어진 송치형·김형년 '투톱' 지배구조의 수정 필요성도 역설한다.

글로벌 경기 침체가 길어지면서 안전자산의 선호 분위기 역시 장기화할 것으로 여겨지는 추세다. 이에 업계에선 상대적으로 불확실성이 큰 가상자산 열기가 회복되는 데도 긴 시간이 걸릴 것으로 내다본다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 거래 플랫폼에서 발생한 수익이 두나무 매출의 97.05%에 달한다. 이 중 대부분이 가상자산 거래 플랫폼 '업비트'의 수수료로부터 오는데, 경기 불황이 지속됨에 따라 가상자산의 밝은 미래를 점치며 유입된 이들 투자자는 두나무 미래 비즈니스 모델에 큰 회의를 느끼며 이탈 조짐이 확산되는 모양새다.

황용식 세종대학교 경영학부 교수는 "기업 가치가 내림세에 접어든 상황 속에서 일반투자자, 기관 투자자는 엑시트를 고민할 수밖에 없다"며 "최대 주주로서 현재 해야 할 역할은 사업에 대한 자신감, 향후 발전 가능성 등을 견고하게 제시해서 추가 이탈을 막고, 주가 유지를 위해 투자를 유인할 만한 것을 계속해서 제시해야 한다"고 강조했다.

그간 송치형 회장과 서울대학교 동문 김형년 부회장 중심으로 이어진 두나무 지배구조에도 변화의 필요성이 제기된다. 김용진 서강대학교 경영학과 교수는 "두나무가 암호화폐 플랫폼을 중심으로 수익을 끌어오는 구조인 만큼 하나의 시장을 형성하는 것이 중요하다"며 "누구 한 사람이 지배하는 구조보단 다양한 참여자를 기반으로 거버넌스를 구성하는 것이 현 상황을 버텨내는 방법 될 것"이라고 설명했다.

<span class="middle-title">뒤바뀐 분위기에 '뒷배' 카카오, 발 빼기 고심

회사가 연일 악화 일로를 걷는 상황 속에 두나무의 뒷배 역할을 이어온 카카오마저 이탈 가능성이 점쳐진다. 그간 카카오는 여러 방면에서 투자를 이어온 터라 업계에선 이들 움직임에 예의주시하고 있다.

두나무의 성장과 카카오는 떼놓고 말할 수 없는 관계다. 먼저 2013년 두나무는 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 설립한 케이큐브벤처스(現 카카오벤처스)로부터 2억원의 초기 투자금을 받은 바 있다. 업계에선 당시 케이큐브벤처스가 가져간 두나무 지분을 20~30%로 추산한다는 점을 고려하면 큰 규모 투자였다.

곧이어 2015년 카카오는 추가로 33억원의 투자를 단행, 카카오의 보유 지분은 8.14%에 이르렀다. 케이큐브벤처스와 자회사 카카오 청년창업펀드의 지분을 합하면 카카오가 확보한 두나무 지분은 총 22.81%에 달했다.

2017년엔 이석우 전 카카오 공동 대표를 대표이사직에 내정하며 화제를 모으기도 했다. 업비트를 포함해 대부분의 두나무 플랫폼이 카카오톡 계정과 연계됐다는 점을 들어 한 때 '카카오 키즈'로 불리기까지 했다.

가상화폐 시장의 불확실성이 대두된 2020년부터 카카오는 매년 1%씩 두나무 지분을 줄여갔는데, 특히 2021년엔 케이큐브벤처스가 10년간 이어온 투자 관계를 청산, 카카오 단일 지분 형태로 전환해 10.88%만을 남겼다. 올해 2월엔 카카오도 두나무 지분을 카카오인베스트먼트에 전량 이전하면서 현재 카카오가 가진 두나무 주식은 카카오인베스트먼트의 10.62%가 전부다.

최근엔 두나무 경영진 내 카카오 색채도 다소 옅어지는 분위기다. 일례로 2019년부터 회사 사외이사로서 카카오와 시너지를 책임져 온 이성호 카카오페이 재무총괄(CFO)은 지난해 3월 주주총회를 통해 사임을 표했다. 이로써 회사에 남은 '카카오 인사'는 이석우 대표가 유일하다. 이석우 대표의 임기는 올해 12월까지라 연장 여부에 이목이 쏠린다.

김용진 서강대 교수는 "카카오가 이러한 움직임을 보이는 이유는 비주력 사업의 청산 과정"이라며 "현재 공동체 전반으로 어려움을 겪고 있는 카카오가 보유 지분을 유지하려면 카카오보단 카카오뱅크가 두나무 지분을 투자해 시너지를 모색하는 게 현실적인 상황"이라고 분석했다.

관련기사

뉴스웨이 강준혁 기자

junhuk210@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글