스마트 안전장비‧AI 도입에도 효과 한계고령·외국인·재하청 등 근원적 해결책 부재공사 기간 및 비용 부담, 구조적 한계 지적

OpenAI의 기술을 활용해 기사를 한 입 크기로 간결하게 요약합니다.

전체 기사를 읽지 않아도 요약만으로 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

정부 산안비 요율 11년 만에 평균 19% 인상

삼성물산, 연 242억~261억 원 추가 안전비 투입

2023년 대우건설 7명, GS건설·포스코이앤씨 각 5명, 현대건설 3명 사망

2024년 8월까지 현대엔지니어링 6명 등 사망사고 지속

현대건설, 하도급사 안전관리비 50% 선지급 제도 시행

DL이앤씨, 전 현장 바디캠 착용 및 분기별 안전간담회 진행

포스코이앤씨, AI CCTV·드론 등 실시간 모니터링 확대

롯데건설, 전국 캠페인·스마트 보호구·안전상황실 운영

하청·재하청 구조, 고령·외국인 노동자 증가, 현장 사각지대 등 복합적 요인

대형 현장 위주 관리·감독 집중, 소규모 현장 안전망 취약

사고 후 대책 발표·사과 반복되지만 실질적 변화 미흡

근무시간 관리·인력 체계 정비 필요성 꾸준히 제기

공사기간·인건비 상승 불가피, 시공사·발주처 경쟁력 저하로 이어져

구조적 한계 속 사망사고 반복 우려 지속

건설사들의 안전관리비 증액은 정부 정책과 산업안전보건법 개정, 현장별 상황에 따라 적극적으로 이뤄지고 있다. 우선 올해부터 정부가 제시한 산안비 요율이 평균 19% 상향됐다. 이는 11년 만에 최대 상승 폭으로, 주요 공사 유형별 산안비 계상 기준 인상 폭은 건축공사 기준으로 5억원 미만 사업장 3.11%, 5억~50억원 미만 2.28%씩 높아졌고 토목공사 등은 2.5%~3.6%씩 인상됐다.

이와 별개로 기업들의 자발적인 노력도 이어져 왔다. 삼성물산은 지난 2021년부터 법정 산안비와 별개로 '안전 강화비'를 신설해 매년 242억~261억원 가량을 추가 투입하고 있다. 이는 안전관리자 채용 확대 및 안전시설물 확충, 집체교육, 스마트 장비 도입 등에 활용된다. 해당 비용은 현장소장이 자율적으로 집행할 수 있도록 하고 있다.

현대건설도 '안전관리비 50% 선지급 제도'를 통해 하도급 계약 체결 즉시 안전관리비 50%를 지급하고 있다. 이로써 협력사가 안전관리에 집중할 수 있게 했고 반환보증서 징구 없이 비용을 지급해 협력사 부담을 낮췄다. 아울러 로봇 개(스팟) 등 스마트 안전장비 도입, 경영진 현장 점검 확대, 안전관리 평가 및 전문가 컨설팅 등을 병행하고 있다.

DL이앤씨는 모든 현장에 공사감독용 바디캠(웨어러블 카메라) 부착 및 전국 현장 동시 안전점검, 사고 사례 교육 등 실질적인 훈련에 집중하고 있다. 협력사와 분기별 안전간담회를 진행 중이고 내부 전담 감찰 조직 운영 등 이중 삼중의 안전망을 구축하고 있다.

포스코이앤씨는 그룹사 차원에서 안전 컨트롤타워를 신설하고, AI 기반 CCTV로 실시간 현장 모니터링 체계를 확대 중이다. 또 안전신문고, 스마트 안전벨트를 비롯해 드론을 활용한 실시간 안전 점검을 진행하고 있다.

롯데건설은 전국 현장 안전캠페인 및 릴레이 안전 체험, 스마트 안전 보호구 보급, AI 기반 CCTV 전수 모니터링, 안전상황실 설치 등 차별화된 예찰 시스템을 도입해 운영 중이다.

이 밖에도 GS건설, 현대엔지니어링, SK에코플랜트, HDC현대산업개발 등 대형사 시공 현장에선 몇 년 전부터 스마트 안전 플랫폼, 이동식 안전 체험관, 실시간 안전 데이터 분석시스템, 외부 전문가 컨설팅 및 임직원 안전 심리상담, 작업중지권 보장 등 다양한 안전사고 예방책이 보급된 상황이다.

이 같은 노력에도 대형 건설사 현장에선 마치 폭탄 돌리기를 하듯, 돌아가면서 사망사고가 발생하고 있다. 최근 집계만 보더라도 지난해 대우건설 시공 현장에서만 총 7명에 달하는 사망자가 발생했고 GS건설(5명), 현대건설(3명), 포스코이앤씨(3명) 현장에서도 사망사고가 이어졌다.

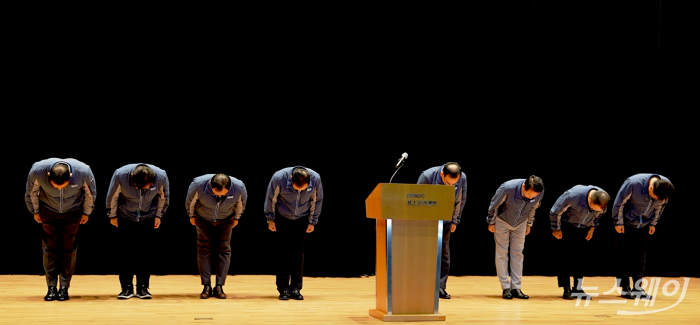

올 들어 8월 6일 현재까지 현대엔지니어링(6명), 포스코이앤씨(4명), 현대건설(3명), HDC현대산업개발(2명), 삼성물산 건설부문(1명) 등 건설 현장 사망사고는 끊이지 않고 있고, 최고경영진이 카메라 앞에서 고개를 숙이는 모습은 재현되고 있다.

업계 안팎에선 ▲고질적인 하청-재하청 구조 ▲현장 내 고령·외국인 노동자 비중 급증 ▲현장 사각지대 문제 ▲예측 불가한 시공 현장 특징 ▲대형 현장에 편중된 관리·감독 장비 등 건설 현장의 복합적이고 해소하기 어려운 요인이 고질적으로 얽혀, 크고 작은 사고와 사망자 발생이 끊이질 않는다고 입을 모은다.

이런 현실에 사고 후 대대적인 대책 발표나 대국민 사과, 경영진 문책 등이 무색할 만큼 비극이 되풀이되고 있으며, 철저한 휴식 보장과 시간외 근무 축소 등 근무시간 관리, 투입 인력 체계 정비 등이 뒤따라야 한다는 지적도 반복되고 있다.

문제는 이 경우 공사 기간이 최소 1.5배 가량 길어질 수 있고 인건비와 장비대 상승으로 투입 공사비 자체가 급증할 수밖에 없다는 점이다. 결과적으로 안전대책이 철저한 시공사가 제시하는 공기(工期)와 입찰가 등은 경쟁력이 떨어질 뿐더러 발주처도 추가 비용을 분양가 등에 녹일 수밖에 없는 구조적인 한계에 봉착한다.

중견건설사 관계자는 "공사비 낮추기나 분양가 경쟁이 치열한 현 상황에선 건설 현장 사망사고가 반복될 수밖에 없다"며 "노동력에 의존해 공정률 맞추기에 급급하다 사망사고가 되풀이되는 것"이라고 지적했다.

관련기사

뉴스웨이 권한일 기자

kw@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글