10대 증권사 연초 대비 직원 수 증가율 0%대低실적 폭탄에 너도나도 "인건비부터 줄이자"중소형 이어 대형사도 PF·IB부서 폐지 가능성희망퇴직 확대 우려···40대 초 증권맨도 불안

신규 인력 충원은 사실상 멈췄으며 임원은 물론 일선 직원들에 대한 감원도 이뤄질 것이라는 공포감이 증권가에 널리 퍼져있다. 이미 일부 중소형 증권사는 비주력 부서를 과감히 폐지하고 관련 임직원들을 재배치하는 등 인위적 인적 구조조정을 단행하기도 했다. 소위 '돈 못 버는 부서와 직원'부터 자르기 시작했다는 것이 증권사 직원들의 중론이다.

금융투자협회가 지난 15일까지 집계한 37개 국내 주요 증권사(외국계 증권사 한국법인 제외)의 3분기 말 기준 인력 현황에 따르면 국내 증권사에서 근무하는 직원 수는 총 3만8254명으로 집계됐다. 이는 지난해 말보다 1.85% 증가한 것에 불과하다.

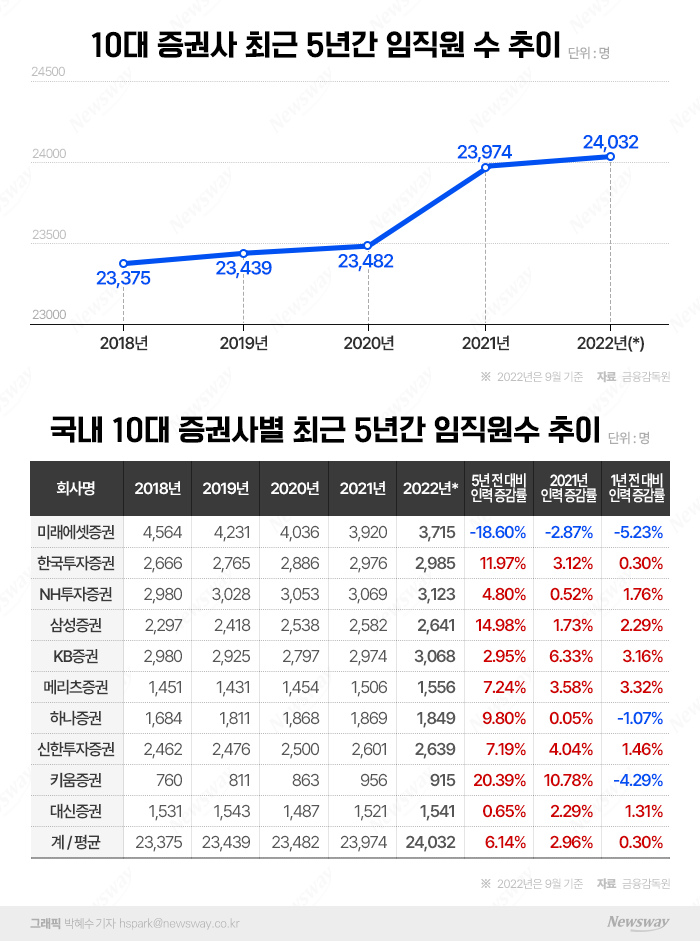

증권사 직원 수 전체 비중에서 자기자본 기준 상위 10대 증권사(미래에셋증권·한국투자증권·NH투자증권·삼성증권·KB증권·메리츠증권·하나증권·신한투자증권·키움증권·대신증권)가 차지하는 비중은 올해 9월 말 기준 62.8%로 총 2만4032명이 근무하고 있다.

10대 증권사의 인력 현황을 보면 지난해 말보다 인력이 줄어든 곳이 있다. 지난해 말 기준 3920명이 근무했던 미래에셋증권에서는 올해에만 205명이 회사를 떠났다. 인력 증감률은 5.23%다. 키움증권과 하나증권도 각각 41명과 20명이 회사를 떠났다.

4년 전과 비교해도 '증권맨'은 그렇게 많이 늘지 않았다. 지난 2018년 말 기준 10대 증권사 직원 수는 2만3375명이었다. 올해 9월의 수치와 비교한다면 고작 2.81% 늘어나는 데 그쳤다. 지난해 말과 비교할 때 10대 증권사의 연간 인력 증가율 평균도 0%대에 머물렀다. 사실상 신규 채용의 문을 닫아버린 셈이다.

물론 사람을 많이 뽑은 때도 있었다. 최고의 증시 호황기였던 지난해였다. 10대 증권사의 지난해 인력 증가율은 2.1%였다. 인원수로만 보면 492명을 더 뽑은 것에 불과했지만 채용 규모가 도통 크지 않은 업계에서 이 정도로 인력이 늘어난 것은 이채로운 일이었다.

그러나 지난해 말부터 증시 불황 우려가 커졌고 결국 올해 초부터 극심한 불황을 맞으면서 1년 만에 천국에서 지옥으로 떨어지게 됐다. 성과급 파티를 열며 호실적을 자축했던 증권사들은 곧바로 찾아온 위기에 대응하기 위해 부랴부랴 인력 구조조정에 들어가게 됐다.

통상적으로 증권가 내부에서 인력 이동은 꽤 잦은 편이다. 리서치센터 연구원이나 특수 부서에서 근무하는 임직원들을 증권사끼리 서로 데려가고 뺏기는 경우는 흔하다. 다만 올해는 아예 증권가를 떠나서 가상자산 관련 업체의 연구원으로 이적하는 경우가 잦았다. 문제는 사람이 일할 조직을 아예 없애고 근로계약 자체를 해지하는 경우가 잦아질 것이라는 우려가 커지고 있다는 점이다.

인력 구조조정은 위기에 취약한 중소형 증권사부터 시작됐다. 이미 이달 초 케이프투자증권이 인력 운용 효율화 목적으로 법인영업부와 리서치사업부를 폐지했고 관련 직원들을 재계약하지 않기로 했다.

지난 9월부터 임원의 월급 중 20%의 지급을 유보하고 지원·영업 부문의 업무추진비를 삭감했던 이베스트투자증권은 기업금융(IB) 관련 부서의 폐지와 직원 감원 등 인력 재배치 문제를 적극적으로 검토하고 있다. 다올투자증권도 최근 계약 기간이 만료된 채권구조화팀 직원 6명에 대해 재계약이 어렵다는 뜻을 전했다.

이 밖에도 한 소형 증권사는 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 부서원의 절반을 회사에서 내보낼 계획을 검토 중이며 중견 증권사 역시 PF 업무를 담당하던 본부장 다수와 결별하기로 내부 방침을 정한 것으로 알려졌다.

중소형 증권사에서 비롯된 대규모 감원 바람은 대형 증권사로도 이어질 가능성이 크게 점쳐지고 있다. 지난해보다 적게는 20%, 많게는 반토막 이상 이익이 급감한 것이 본격적인 인력 구조조정의 이유로 꼽힌다.

올해 상반기 말 기준 국내 58개 증권사의 연간 순이익 합계는 3조1412억원으로 1년 전보다 40.4% 줄어들었다. 증권사의 실적 악화는 증시 부진으로 인한 개인투자자들의 증시 이탈도 있겠지만 채권 시장 여건의 악화도 큰 영향을 미쳤다.

특히 하반기 들어서는 상반기 실적의 대안으로 꼽혔던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)의 부실 우려가 커지면서 이 부분에 대한 우려가 커졌다. 결국 이 우려는 기업금융과 부동산금융 등에 특화되지 않은 증권사일수록 비주력 부서를 정리하는 계기로 발전했다.

비주력 부서 정리와 함께 임원들에 대한 대거 재계약 불가 통보나 직원들에 대한 대대적 희망퇴직 가능성도 점쳐지고 있다. 비용 절감을 위해서는 인건비가 포함된 일반관리비를 줄여야 하는 만큼 일회성 지출을 감수하고서라도 인력 규모를 줄이겠다는 심산이다.

특히 매년 한두 차례 정도 진행하던 희망퇴직과는 비교가 어려운 수준으로 규모가 커질 수 있다는 것이 여러 증권사 내부에서 돌고 있는 이야기다.

이미 일부 증권사는 희망퇴직을 시행했거나 조만간 공고를 낼 계획에 있다. 특히 전사적 실적 부진에 시달리고 있는 만큼 희망퇴직 대상 연령대도 확대돼 1980년대 초반에 태어난 직원들도 퇴직 대상에 포함되지 않겠느냐는 우려도 적지 않다.

한 증권사 임원은 "인사 발표일이 가까워져 올수록 매일 아침 불안한 느낌이 반복되고 있다"면서 "전반적으로 업계 상황이 좋지 않으니 임원이 늘어난다는 이야기보다 몇 명이 '집에 간다(퇴직을 일컫는 일종의 관용어)'는 이야기가 더 쉽게 들리는 듯 하다"고 말했다.

또 다른 증권사 직원 역시 "실적이 좋지 않은 상황에서 '디지털 전환'이라는 명목까지 생기면서 인력 구조조정을 하기 매우 쉬운 여건이 됐다"며 "성과급 잔치를 벌인 이후 1년 만에 대규모 구조조정 이야기가 나오니 씁쓸할 따름"이라고 언급했다.

뉴스웨이 정백현 기자

andrew.j@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글