- 편집자주

- ‘창업자로부터 온 편지’는 한국 경제계의 거목으로 불리는 대기업 창업자들부터 미래를 짊어진 스타트업 CEO까지를 고루 조망합니다. 이들의 삶과 철학이 현직 기업인은 물론 창업을 준비하는 젊은 세대에게도 좋은 길잡이가 되기를 바랍니다.

연탄재 위에 눈을 붙이고 굴려 만들던 눈사람

새벽마다 연탄불을 가시던 부모님

혹은, 가슴 아팠던 연탄가스 중독···

연탄, 하면 이처럼 60~80년대 추억과 애환을 떠올리는 분들 많을 텐데요. 실제로 연탄은 우리나라의 경제성장기, 서민들과 희로애락을 함께해온 국민 연료였습니다.

이 연탄과 함께 성장해온 기업도 있습니다. 바로 삼천리인데요. 서민의 연료를 만들었기 때문일까요? 그 역사 또한 ‘정’(情)에서 출발했습니다.

송은(松隱) 유성연과 석원(石園) 이장균, 두 선대회장 이야기입니다.

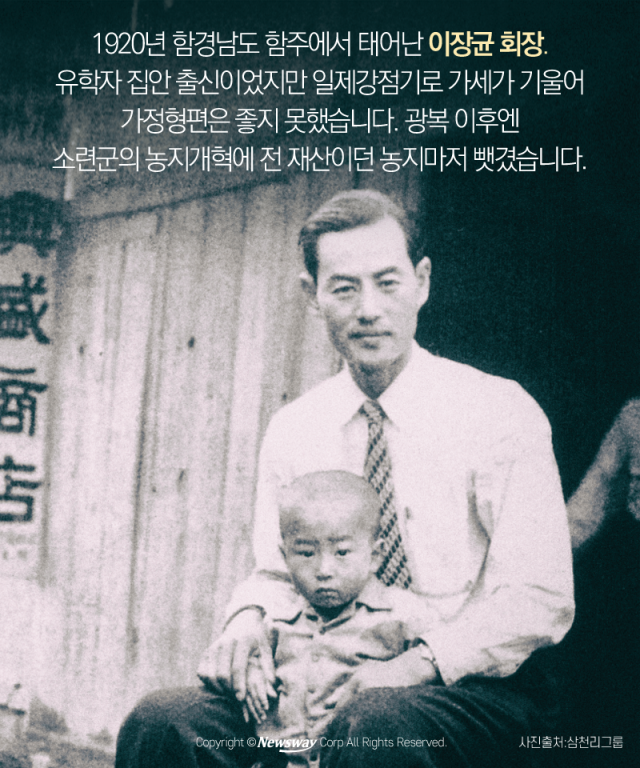

1920년 함경남도 함주에서 태어난 이장균 회장. 유학자 집안 출신이었지만 일제강점기로 가세가 기울어 가정형편은 좋지 못했습니다. 광복 이후엔 소련군의 농지개혁에 전 재산이던 농지마저 뺏겼습니다.

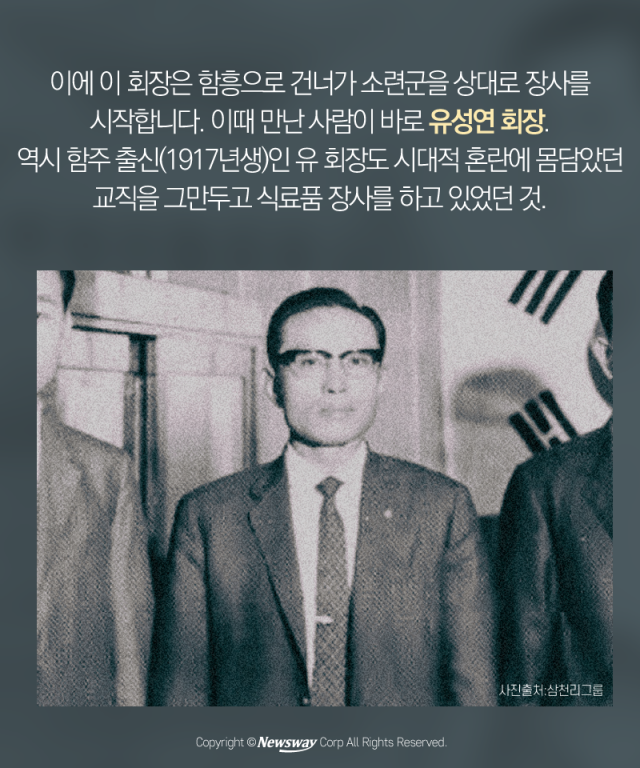

이에 이 회장은 함흥으로 건너가 소련군을 상대로 장사를 시작합니다. 이때 만난 사람이 바로 유성연 회장. 역시 함주 출신(1917년생)인 유 회장도 시대적 혼란에 몸담았던 교직을 그만두고 식료품 장사를 하고 있었던 것.

소련군 주둔 하의 함흥에서 만난 두 사람은 의기투합, 어려운 시기를 함께 돌파해가며 형제 이상의 관계로 발전합니다. 이후 한국전쟁으로 각각 다른 곳에서 피난생활을 하면서도 마음으론 서로를 간직하고 있었지요.

포항으로 피난 온 이 회장은 무연탄 유통업을 하게 됩니다. 그러던 중 연탄이 유망하리라 판단, 연탄사업에의 투신을 결심합니다. 믿을 만한 동업자를 찾기로 한 그에겐, 오직 유 회장만이 떠올랐습니다.

하지만 이 무렵 유 회장은 고향으로 돌아갈 수 없다는 사실에 고통 받으며 병마와 싸우고 있었습니다. 수소문 끝에 당시 참담한 심정을 적은 편지를 이 회장에게 보내기도 했는데요.

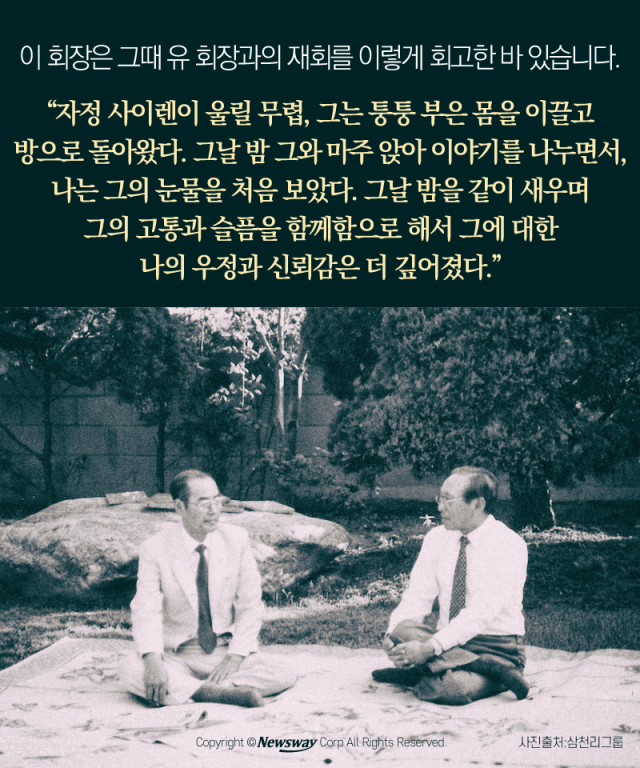

이 회장은 편지를 받자마자 발신지인 해운대의 한 여관을 찾아갑니다. 이 회장은 그때 유 회장과의 재회를 이렇게 회고한 바 있습니다.

“자정 사이렌이 울릴 무렵, 그는 퉁퉁 부은 몸을 이끌고 방으로 돌아왔다. 그날 밤 그와 마주 앉아 이야기를 나누면서, 나는 그의 눈물을 처음 보았다. 그날 밤을 같이 새우며 그의 고통과 슬픔을 함께함으로 해서 그에 대한 나의 우정과 신뢰감은 더 깊어졌다.”

유 회장도 훗날 자서전을 통해 가슴속으로부터 복받쳐 오른 무엇인가 뜨거운 것에 용기를 얻어 병마를 이겨냈다며 그날을 서술했지요.

2년 후인 1955년, 두 사람은 우정과 신뢰를 바탕으로 동업에 임합니다. 첫 상호는 삼천리연탄기업사. 나이가 많은 유 회장이 사장직을, 이 회장이 부사장직을 맡습니다.

“우리 제품으로 삼천리 반도 전체를 석권하겠다.”

두 사람은 이때 3가지 원칙을 정해 문서로 남겼습니다.

▲첫째, 전 계열사 지분을 양가가 동일한 지분으로 소유한다.

▲둘째, 어떤 비율로 투자하든 이익은 똑같이 나눈다.

▲셋째, 한쪽이 반대하는 사업은 절대 하지 않는다.

문서엔 한 가족에게 불행한 일이 생기면 그 가족을 끝까지 책임진다는 서약도 포함된 것으로 전해집니다. 둘의 인연이 어느 정도였는지 알 수 있는 대목.

이후 삼천리는 연탄을 매개로 서민의 삶과 밀접한 관계를 맺으며 성장합니다. 도시가스, 발전·집단에너지, 녹색성장 사업 등을 아우르는 종합에너지그룹이 된 지금도 ‘국민 생활 밀착형 기업’으로서의 명성은 변치 않았지요.

1997년, 삼천리를 일군 이 회장이 작고합니다. 유 회장은 장례식 후 양가 2세들을 불러 욕심내지 말고 혈육처럼 지내길 당부했지요. 그의 말대로 삼천리 ‘한 지붕 두 가족’의 동업은 원칙대로 잘 이어지고 있습니다.

먼저 떠난 이 회장이 그리웠을까요? 유 회장도 얼마 지나지 않아 작고합니다(1999년).

어려운 시절 맺은 연을 간직하고 또 발전시켜온 두 사람. 돈과 이익만 좇다 혈육마저 저버리기 일쑤인 시대의 우리에겐, 살면서 놓치지 말아야 할 것 ‘1순위’를 다시 생각하게 만드는 좋은 본보기라 할 수 있을 것입니다.

관련태그

뉴스웨이 이성인 기자

silee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글