- 편집자주

- ‘창업자로부터 온 편지’는 한국 경제계의 거목으로 불리는 대기업 창업자들부터 미래를 짊어진 스타트업 CEO까지를 고루 조망합니다. 이들의 삶과 철학이 현직 기업인은 물론 창업을 준비하는 젊은 세대에게도 좋은 길잡이가 되기를 바랍니다.

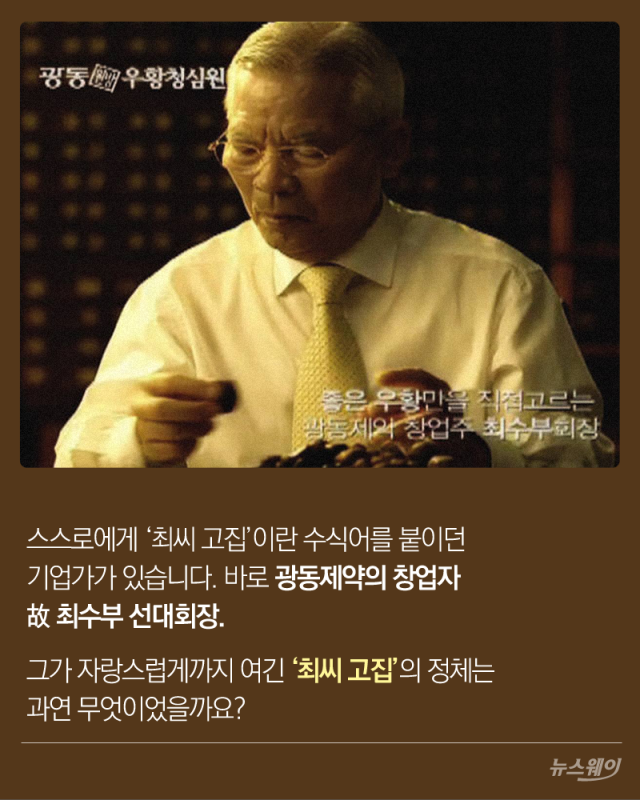

스스로에게 ‘최씨 고집’이란 수식어를 붙이던 기업가가 있습니다. 바로 광동제약의 창업자 故 최수부 선대회장.

그가 자랑스럽게까지 여긴 ‘최씨 고집’의 정체는 과연 무엇이었을까요?

1936년 일본 출생인 최 회장. 일본에선 조선인이라고, 한국에 와선 조선말이 서툴다며 ‘왕따’를 당했는데요. 이런 학창생활마저 12살 때 그만둘 수밖에 없었습니다. 부친의 사업 실패로 일찍이 생업에 뛰어들어야 했던 것.

“꿈을 현실로 만들어주는 건 학력이 아니라 실력이다.”

참외, 담배, 엿 등 안 팔아본 게 없었던 그는 1960년, 전역하자마자 고려인삼산업사의 면접을 봅니다. 탈락. 하지만 기회를 놓치기 싫었던 최 회장은 장사 경험을 간곡히 어필, 지사장의 마음을 움직여 영업사원으로 채용됩니다.

첫 임무는 한방의약품인 경옥고 팔기였습니다. 그러나 비싼 값에 문전박대 당하기 일쑤였지요. 그는 구두가 닳을 때까지 걷고 또 걸으면서 제품을 홍보했고, 마침내 을지로의 한 양복점에서 처음으로 판매에 성공합니다.

시작이 반, 그는 입사 첫해부터 판매왕 자리를 차지했습니다. 최 회장은 훗날 틈나는 대로 다시 고객을 찾아 약을 제때 복용하는지, 효능은 있는지를 살피며 제품이 아닌 믿음을 판 게 비결이라고 회고한 바 있습니다.

“영업은 제품이 아니라 믿음을 파는 것이다.”

입사 자체는 물론 영업왕에 오른 것 또한 ‘한 고집’하는 그의 성격에서 비롯됐다고 볼 수 있는데요.

이 같은 태도는 1963년 경험과 인맥을 바탕으로 광동제약사의 문을 직접 연 이후에도 이어집니다.

초창기 광동제약은 자본도 기술도 부족했습니다. 여느 사업자라면 이익을 남기기 위해 꼼수를 조금은 썼을 법도 한데요. 하지만 최 회장에게 부실한 재료로 적당히 만든 약품을 파는 건 용납할 수 없는 행위였습니다.

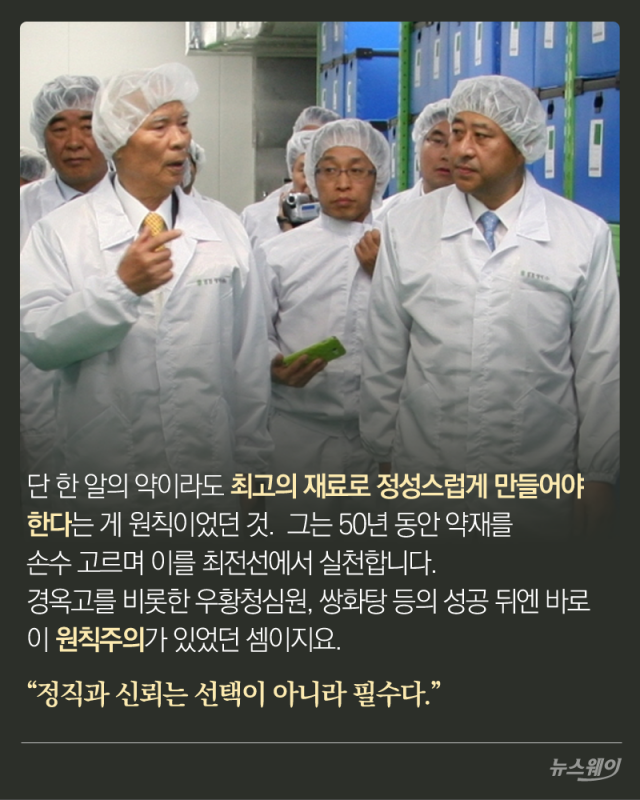

단 한 알의 약이라도 최고의 재료로 정성스럽게 만들어야 한다는 게 원칙이었던 것. 그는 50년 동안 약재를 손수 고르며 이를 최전선에서 실천합니다. 경옥고를 비롯한 우황청심원, 쌍화탕 등의 성공 뒤엔 바로 이 원칙주의가 있었던 셈이지요.

“정직과 신뢰는 선택이 아니라 필수다.”

광동쌍화탕의 경우 다른 쌍화탕보다 두 배나 비쌌지만 “이제야 쌍화탕다운 게 나왔다”는 약사들의 호평을 듣기도 했습니다. 품질이 가격 문제를 덮어버린 셈. 그렇게 쌍화탕은 월 50만 병 이상 팔리는 인기품목이 됐습니다.

한 가지 더 주목할 부분이 있다면 최 회장의 동력인 품질에의 고집이 조직문화엔 적용되지 않았다는 점입니다.

그는 최고경영자를 지시하고 말하는 곳이 아닌, 직원들 말을 잘 들어야 하는 자리로 여겨왔는데요.

실제로 그는 개인으로 만나든 단체로 만나든 직원들과 허심탄회한 대화를 나누고자 부단히 노력해왔습니다. 광동제약이 IMF를 딛고 다시 일어선 배경엔 그렇게 쌓아온 노사 간 신뢰가 있었다는 게 업계 평가이기도 합니다.

“직원 수가 열 명에서 백 명으로 늘면 경영자의 귀 역시 백 개로 늘려야 (···) 노사는 결코 갑을관계가 아니다.”

이렇듯 품질에 관한 한 극한의 완벽을 기하는 ‘최씨 고집’의 대명사이면서도, 소통에선 유연한 태도를 잊지 않은 최수부 회장.

‘기업인’ 혹은 ‘상급자’가 갖춰야 할 미덕이 궁금하다면, 먼 데서 찾지 않아도 될 것 같습니다.

관련태그

뉴스웨이 이성인 기자

silee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글