금융당국 규제 시행 이후 수입이전보다 높아···보험료 인상폭크지 않고 대체 상품 부재 영향

OpenAI의 기술을 활용해 기사를 한 입 크기로 간결하게 요약합니다.

전체 기사를 읽지 않아도 요약만으로 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

무·저해지 보험 상품 인기가 여전

4월 보험료 인상에도 시장 관심 지속

대체 상품 부재와 보험료 인상폭 제한이 인기 배경

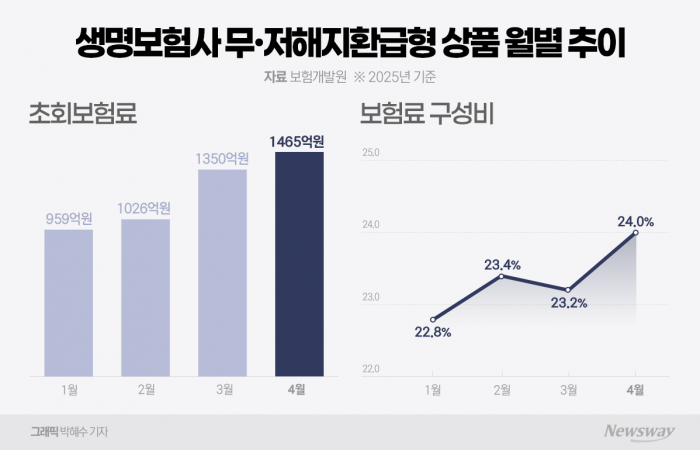

4월 생보사 무·저해지환급형 상품 초회보험료 1465억

3월 대비 115억 증가

상품 보험료 구성비 23.2%→24.0% 상승

신계약률 7.5%→9.6%로 2.1%포인트 증가

금융당국, 무·저해지 보험 해지율 가이드라인 4월 시행

예정 해지율 낮춰 실적 부풀리기 방지 목적

보험료 인상 불가피해지며 절판 마케팅 확산

예상보다 보험료 인상폭 5~10%로 제한

손해보험업계 우려와 달리 생보사 체감 변화 적음

영업 현장, 여전히 무·저해지 상품에 높은 시책 제공

대체 상품 부재로 무·저해지 보험 판매 지속 예상

금리 인하 기조 이어질 경우 가격 경쟁력 유지

생보사 판매 기조 당분간 변화 없을 전망

늘어난 실적 만큼 생보사들의 판매 비중도 늘었다. 같은 기간 상품 보험료 구성비는 23.2%에서 24.0%로 0.08%포인트 올랐다. 신계약률도 9.6%로 전월 7.5% 대비 2.1%포인트(p) 올랐다. 신계약률은 올해 초 계약액 대비 새로 가입한 보험계약액의 비율을 나타낸다.

앞서 금융당국은 지난해 보험개혁회의를 통해 무·저해지 보험의 해지율 등 계리적 가정 가이드라인을 마련하고 이를 지난 4월 상품 개정부터 반영한 바 있다. 무·저해지 보험은 중도해지 시 해지환급금을 없거나 적게 책정해, 일반 상품 대비 보험료가 저렴한 상품을 말한다.

가이드라인은 예정 해지율을 낮추는 것을 골자로 한다. 상품 특성상 해지율을 높게 잡을 수록 실적이 증가하기 때문에, 이를 통해 보험사들의 '실적 부풀리기'를 방지하겠다는게 금융당국의 취지다. 다만 보험사 입장에서는 해지율을 낮출 경우 실적 공백이 발생해 보험료 인상이 불가피했다.

이에 무·저해지 상품 보험료를 10~20%가량 인상할 예정이라는 전망이 나오자, 영업 현장 등지에서 이를 근거로 '막차 탑승', '마지막 기회' 식의 절판 마케팅이 활발했다. 당시 금융당국도 이를 인지하고 일 단위로 보험업계 무·저해지 보험 판매 현황을 모니터링하기도 했다.

업계는 이에 대해 당초 예상보다 무·저해지 상품군의 보험료 인상 폭이 크지 않았기 때문이라고 보고 있다. 보험업계 관계자는 "당시 가이드라인 시행으로 보험료가 30% 이상 오를 수 있다는 우려가 제기됐지만 이는 손해보험업계에 국한된 내용이었고, 실제 생보사의 인상 폭은 5~10% 수준에 그쳐 체감상 변화는 크지 않았다"며 "이로 인해 영업 과정에서도 여전히 상품의 소구력이 있다고 판단했을 가능성이 크다"이라고 말했다.

이어 "실제 대형 생보사들은 여전히 무·저해지 상품을 판매하는 법인보험대리점(GA) 설계사를 대상으로 타 상품 대비 높은 시책을 내걸고 있다"라고 덧붙였다.

무·저해지 상품을 대체할 수 있는 마땅한 상품이 없어 생보사들이 해당 상품에 여전히 주력할 수밖에 없다는 의견도 나온다. 또다른 보험업계 관계자는 "무·저해지 보험은 금리 하락으로 보험료 인상이 불가피했던 상황에서 가격 경쟁력을 확보하기 위해 고안한 상품"이라며 "향후 금리 인하 기조가 계속되는 이상 무·저해지 상품만큼 저렴한 보험료를 제공할 수 있는 대체 상품 발굴이 어려워 지금과 같은 판매 기조가 계속될 것으로 전망된다"라고 말했다.

관련태그

뉴스웨이 김명재 기자

emzy0506@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글