은행권 평균 CET1 13.57%···카뱅·케뱅만 역주행외형 확대 속 RWA 증가·NIM 하락에 자본 부담↑자산 성장 둔화 속 자본관리·건전성 강화 숙제로

OpenAI의 기술을 활용해 기사를 한 입 크기로 간결하게 요약합니다.

전체 기사를 읽지 않아도 요약만으로 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

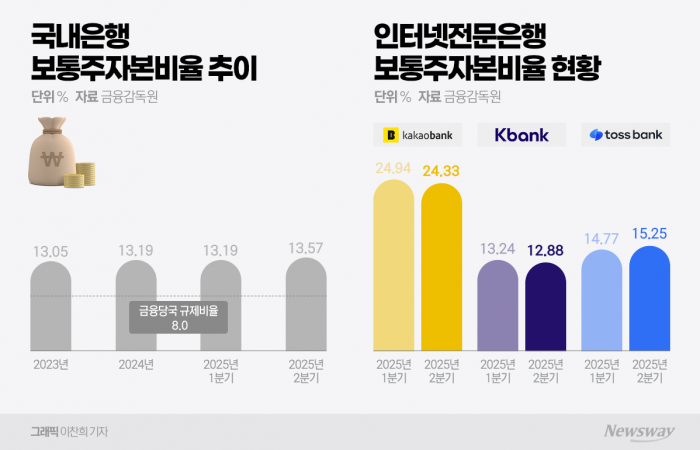

2분기 카카오뱅크·케이뱅크 자본비율 하락

대출 성장과 위험가중자산(RWA) 증가가 원인

은행권 전체 평균 자본비율은 오히려 상승

카카오뱅크 CET1 비율 24.33%로 0.61%p 하락

케이뱅크 CET1 비율 12.88%로 0.36%p 하락

토스뱅크는 15.25%로 0.47%p 상승

시중은행 평균 CET1 비율 13.57%로 0.38%p 상승

카카오뱅크·케이뱅크, 고성장 전략으로 대출 확대

신용·개인사업자 대출 비중 높아 RWA 급증

순이자마진 하락과 외부 자본조달 부담 겹침

자본비율 하락 지속 시 손실흡수 능력 약화 우려

가계대출 부실 위험과 연체 증가로 대손충당금 부담 확대

정책 변화와 포용금융 강화로 자본관리 더 어려워질 전망

금융당국, 은행 자본비율 모니터링 강화 예고

주담대 위험가중치 상향 등 규제 변화 가능성

자산·수익성장 위한 체질 개선 필요성 대두

시중은행 대부분이 14% 이상의 안정적 CET1 비율을 유지하며 자본건전성을 한층 강화한 모습이다. 특히 외국계은행인 씨티은행(1.98%p)과 SC제일은행(2.22%p)은 자본비율을 큰 폭으로 끌어올렸다.

은행권의 자본비율 개선은 환율 효과와 실적 개선이 맞물린 결과다. 올해 상반기 원·달러 환율이 113.6원 하락하면서 은행들이 보유한 외화대출자산의 원화 환산액이 줄어 RWA도 감소해 분모가 축소됐고, 같은 기간 견조한 당기순이익을 달성하면서 분자가 늘었다.

반면 인터넷전문은행인 카카오뱅크(24.33%)와 케이뱅크(12.88%)의 CET1 비율은 전 분기 대비 각각 0.61%p, 0.36%p 하락했다. 같은기간 토스뱅크(15.25%)의 CET1 비율은 0.47%p 상승하면서 모든 은행 가운데 인터넷전문은행 두 곳만 자본비율이 떨어졌다.

은행 자본비율은 위기시 손실을 흡수하는 완충능력을 의미한다. 카카오뱅크·케이뱅크의 CET1은 규제비율(8.0%)을 여전히 크게 상회하는 수준이지만 추세적 하락세가 이어질 경우 완충여력이 빠르게 쪼그라들 수 있다는 점이 부담이다.

중·저신용 대출 확대로 RWA 불어나 자본비율 압박

최근 가계대출 부실 위험이 높아지고 중저신용자 대출 연체가 증가하는 추세여서 자본여력 감소는 대손충당금 확충 부담으로 직결된다. 금융당국도 경기 둔화 장기화에 따른 연체율 상승 등 신용손실 확대 가능성이 크다고 보고 은행 자본비율 모니터링을 지속하겠다고 밝힌 바 있다.

카카오뱅크·케이뱅크 자본비율 하락의 직접적 원인은 RWA 확대다. 대출자산이 늘어났지만 담보부보다는 신용·개인사업자 대출이 많아 상대적으로 높은 가중치가 적용됐다.

올해 2분기 카카오뱅크의 원화대출이 1.2% 증가한 가운데 신용대출은 2.6%, 개인사업자대출은 12.5% 늘었다. 반면 담보부 주택담보대출은 0.4% 증가에 그쳤다. 그 결과 RWA가 불어나면서 자본비율이 0.6%p 넘게 깎였다.

케이뱅크도 비슷한 상황이다. 중저신용자 대상 신용대출과 '사장님 보증서대출' 등 소상공인 대출을 공격적으로 늘리며 자본 부담이 커졌다. 실행 고객의 상당수가 중·저신용자여서 위험가중치가 높게 적용될 수밖에 없다.

RWA가 늘어나고 있지만 순이자마진(NIM)은 추세적 하락기에 접어든 상황이다. 실제로 카카오뱅크의 NIM은 1분기 2.09%에서 2분기 1.92%로 0.17%p 낮아졌다. 위험가중치가 높고 마진이 낮은 대출이 늘면서 이자이익이 줄고, 이익잉여금 적립 여력도 위축될 수 있다.

자본 확충을 위한 외부조달도 녹록지 않다. 케이뱅크는 앞서 두 차례나 기업공개(IPO)를 추진했으나 시장 여건이 맞지 않아 연기됐다. 대신 인터넷은행 최초로 신종자본증권을 발행해 자기자본을 보강했다. 이에 따라 BIS 총자본비율은 약 1%p 개선될 전망이지만 고금리 조달 부담에 대한 우려도 적지 않다.

성장과 건전성 사이 '균형' 최대 숙제

카카오뱅크와 케이뱅크는 그간 공격적인 성장전략으로 시장 입지를 넓혀왔다. 카카오뱅크는 혁신적인 비대면 UX와 카카오 생태계 시너지를 앞세워 고객 수를 2500만명 이상 확보했고, 운용자산도 2분기 기준 41조4000억원으로 1년 새 8조원 넘게 불어났다. 케이뱅크는 업비트 제휴 등으로 빠르게 예금을 끌어모으며 고객 수가 1400만명대로 늘었고, 총자산도 2023년 말 21조원대에서 올해 30조원대로 급증했다.

외형은 빠르게 키운 카카오뱅크와 케이뱅크는 자본여력 확보와 리스크 관리라는 과제를 떠안게 됐다. 성장 일변도의 전략에서 벗어나 건전성 관리에 무게를 둘 수밖에 없다는 평가다.

특히 정부 정책 변화도 인터넷전문은행의 자본 부담을 키울 수 있는 요인으로 거론된다. 금융당국은 금융공급을 부동산에서 산업·기업 부문으로 전환하기 위해 다양한 방안을 검토 중이다.

'포용금융' 역할 강화도 인터넷전문은행 건전성의 변수로 지적된다. 중저신용자 대출 의무비중 역시 신규취급액 기준으로 강화돼 목표를 채우지 못할 경우 신사업 인허가 등에서 제약을 받을 수 있다. 자산 성장전략이 포용금융에 치중되면서 자본비율 관리도 점점 더 어려워지고 있다는 분석이다.

심윤보 하나금융연구소 연구위원은 "정책당국이 은행의 생산적금융 확대를 위해 주담대의 위험가중치를 상향하는 방안도 검토하고 있어 인터넷전문은행의 부담이 확대될 수 있다"며 "건전성 지표 악화, RWA 규모 증가는 향후 자본비율 관리를 위한 자금운용 제약으로 이어질 수 있어 자산 및 수익성장을 위한 체질개선이 요구된다"고 말했다.

뉴스웨이 박경보 기자

pkb@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글